今、いらない空き家を抱えて悩んでいる方が増えています。地方の実家を相続したけれど使い道がない、管理が面倒、維持費がかかる―そんな声をよく聞きます。

本記事では、空き家を手放すための具体的な選択肢や手順を、不動産と法律の専門家の視点からわかりやすく解説します。

不動産仲介による売却、直接買取、空き家引き取りサービスまで、あなたができるだけ損をしないための知識を解説します。

- 優先順序① できるだけ高い金額で売却できないか試してみる

→まずは無料一括査定からスタート! - 優先順序② 仲介で売れなければ訳あり物件買取業者への売却を検討

→主要な訳あり物件買取業者はこちらで確認! - 優先順序③ どうしても売れない物件は、有償での引き取りサービスで賢く手放す

→信頼できる引取りサービスはこちらで確認!

文字をたくさん読むのが難しい方や、要点を手元に保存しておきたい方のために、「空き家の処分完全ガイド」のPDFファイルもご用意しました。

スマートフォンに保存したり、紙に印刷するなどしてご利用ください。いざというときのために、本記事をブックマークしたり、本記事のURLをご家族に共有しておくこともおすすめします!

以下、詳しく解説していきます。

1. 空き家・実家を手放すニーズが増加中

-1024x633.webp)

上記グラフ上の「空き家」の概念について[開く]

※「空き家」には、賃貸・売却用及び二次的住宅を含む。

※「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」とは、賃貸用の空き家、売却用の空き家及び二次的住宅以外の人が住んでいない住宅のこと。例えば、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など。

高齢化の影響、東京一極集中などが要因となり、空き家を手放したいというニーズが急増しています。

総務省の統計によると、日本の空き家数は年々増加しており、2023年時点で全国に約900万戸以上が存在しています。

特に、地方や郊外では住宅需要が低下し、空き家の売却が困難となるケースも少なくありません。こうした背景から「空き家をなんとかしたい」「引き取ってくれる業者はいないか」という相談が増加しているのです。

さらに、2024年から施行された相続登記の義務化や、空き家にかかる維持費の負担、行政指導によるリスクが所有者に重くのしかかっています。

このように、売却や引き取りなど、空き家の処分方法を具体的に検討する必要がある時代になってきているのです。

2. 高値で売却できるのがベスト(仲介)

相続などで取得した空き家を手放したいと考えたとき、まず検討すべきは、できるだけ高値で売却するという選択です。

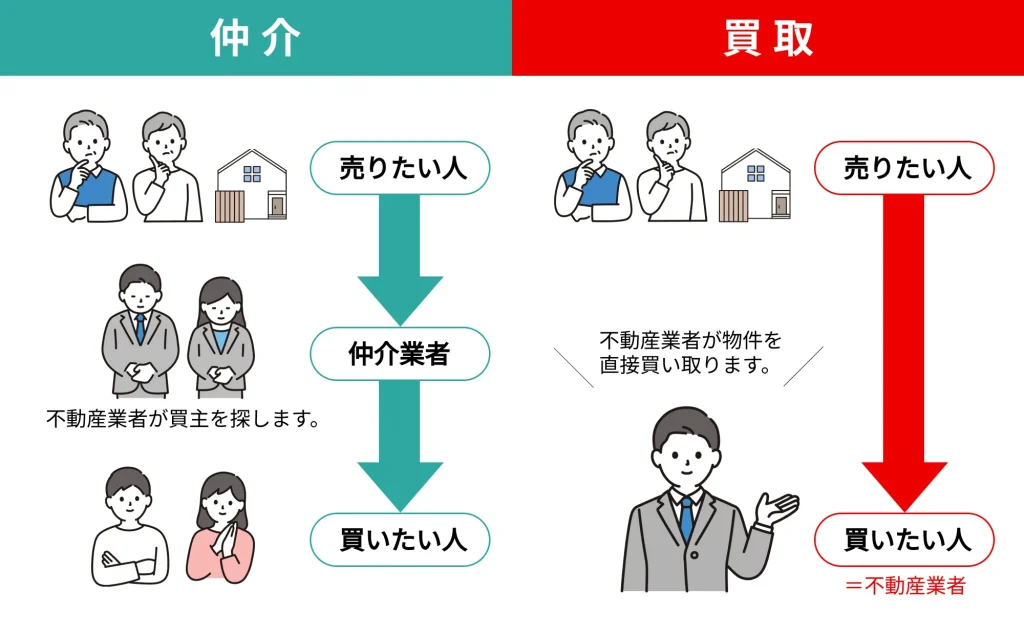

不動産の売却には、大きく分けて「仲介」と「直接買取」がありますが、より高い金額で売れやすいのは「仲介」による方法です。

(1)不動産の市場価値を査定

不動産の価値は、立地・築年数・構造・周辺環境によって大きく異なります。売却を検討する際は、まずは信頼できる不動産会社に市場価値を査定してもらうことが第一歩です。

査定方法には、「机上査定(簡易査定)」や「訪問査定」などがあります。机上査定は短時間で概算の金額がわかる手軽さが魅力で、訪問査定はより正確な価格が提示されるのが特徴です。

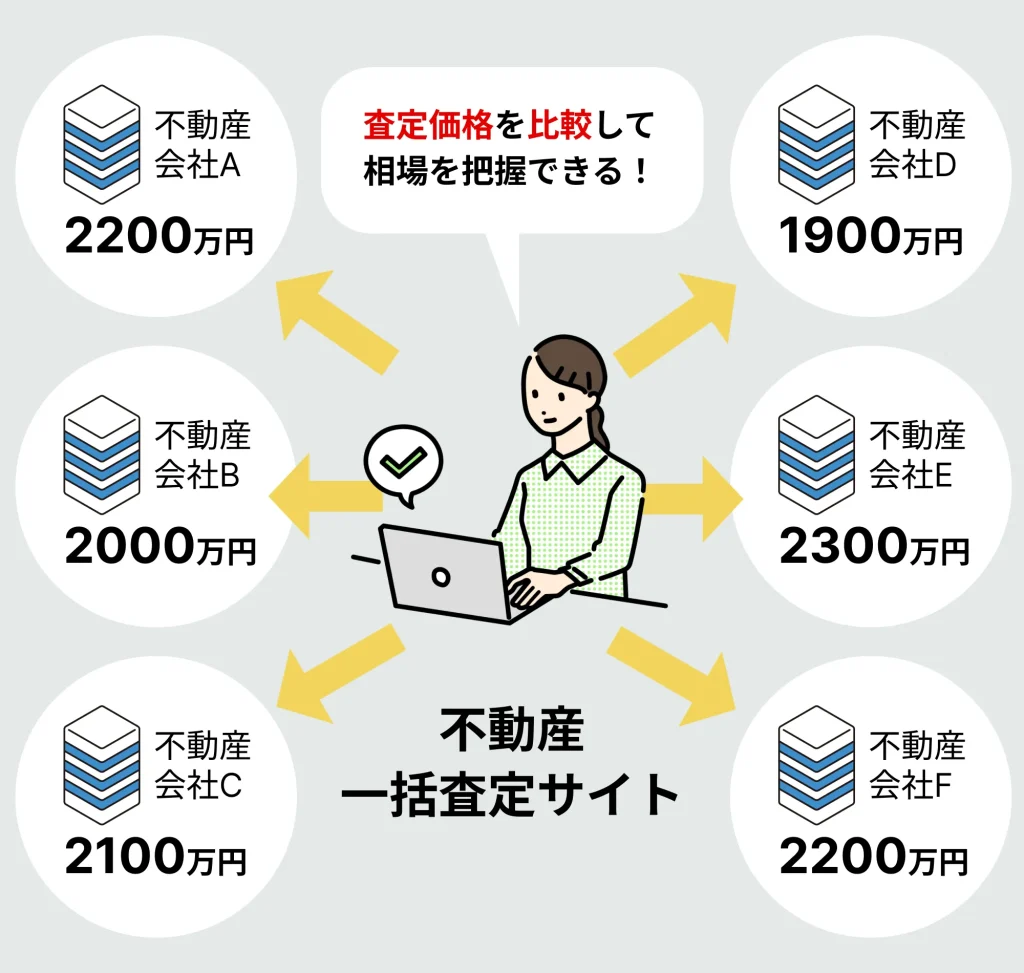

(2)無料一括査定で相場を掴む

少しでも高い金額で売りたい、また、少しでも正確な相場を掴みたいのであれば、複数の事業者に査定をお願いすることです。

一方で、数ある不動産会社の中から信頼できる会社を選び出し、一社一社に査定をお願いしていては、とてつもない時間と労力がかかることは目に見えています。

そこで多くの方に利用されているのが、複数の不動産会社に一度に査定を依頼できる「無料一括査定サービス」です。

一括査定は、空き家売却の際にも非常に有効です。地域に強い業者や、空き家取引の経験豊富な会社を比較することで、相場感を掴みやすくなります。

一括査定サイトであれば、店舗などに行かなくても、スマホやパソコンから住所や物件情報を入力するだけで、数社から査定価格の提示を受けられます。

簡易査定をしてもらった複数の事業者の中から、信頼できそうな事業者に絞って訪問査定を依頼する、といった方法がおすすめです。

(3)仲介で売れる見込みがない場合

過疎地にある物件や築年数が古く状態が悪い物件などは、仲介ではなかなか買い手が見つからないこともあります。

中には、大手企業から、「このような物件は、仲介での取り扱いはできません。」と断られてしまうこともあるでしょう。

このようなときは、仲介での売却よりも現実的な処分方法を検討する必要があります。

例えば、不動産会社が物件を直接買い取ってくれる「買取サービス」や「引き取りサービス」の活用です。

時間がかかる仲介売却に固執すると、税金や管理費がかさんでいきますので、ある程度の期間で、思い切って方針転換することも重要となります。

3. 訳あり物件買取業者に売る(直接買取)

空き家が仲介で売れそうにないときは、訳あり物件専門の買取業者に直接売却するという選択を検討します。

(1)どんな物件でも諦めない!

訳あり物件買取業者は、事故物件、雨漏りやシロアリ被害のある家、過疎地にある不動産など、一般的には敬遠されがちな物件も積極的に買い取ってくれるのが特徴です。

なぜそのような物件を買い取ってくれるかというと、このような業者は、独自のリフォーム技術や再販ルートを持っており、「売れない物件」でも価値を上げて再販したり、活用することができるからです。

(2)無料査定で相場を掴む

訳あり物件買取業者の多くが、無料で査定を行ってくれます。もちろん、査定を依頼したからといって必ず売らなければならないわけではありません。

素人から見て明らかに売却可能性の低い空き家でも、ダメもとで査定を依頼した結果、数十万円〜数百万円で売れたというケースもあります。

こちらも仲介のときと同じように、複数の買取業者に査定をお願いし、最も高い条件を提示してくれる会社や信頼できそうな会社を選ぶのがポイントです。

査定の際には、建物の状態や権利関係、周辺環境などを詳細に確認されるため、事前に必要書類を用意しておくとスムーズに進められるでしょう。

(3)空き家に値段がつかない場合は無償譲渡

老朽化があまりにも激しい建物などは、査定の結果、買い取り価格がゼロ、つまり、無償譲渡に近い提案を受けることもあるでしょう。

ただ、たとえ無償譲渡であっても、空き家を持ち続けていれば発生する将来の支出を回避できるのであれば実質的にはプラスとなります。

焦って決める必要はありませんが、冷静に考えて最善の判断をしましょう。

4. 空き家をそのまま放置するリスク

さて、「あまりいい値段で売れそうにもないし、とりあえずこのまま持っておこう」と考える方も多いと思いますが、空き家を放置すると、法律上・経済的にどのようなリスクがあるのでしょうか。

実はたくさんのリスクや損失がありますので、一つずつ見ていきましょう。

リスク①:相続登記の義務化(罰則あり)

令和6年(2024年)4月1日に相続登記を義務化する法律が施行されました。覚えておきたい主な内容は次のとおりです。

- 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

- 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記1と2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

正当な理由とは、例えば、相続人が極めて多数にのぼり戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが想定されます。

相続登記には一定の費用がかかりますが、相続後の登記を怠ったまま空き家を放置していると、法的責任を問われるリスクが高まりますので、しっかりと登記をしてください。

リスク②:維持管理であっという間に数百万円

空き家の維持には、固定資産税のほか、庭木の手入れ、雨漏り・シロアリ対策など、さまざまなコストがかかります。放置期間が長くなるほど修繕費用も膨らみ、気付いたら数百万円に達することも珍しくありません。

【気付けば500万円も出費していた具体的な事例】

相続で実家が空き家になったものの、「いつでも実家を見られるように」と考えて、水道や電気を止めずに田舎の実家を管理。水道代や電気代、固定資産税、火災保険などで年間約20万円。定期的に草むしりや掃除をしに田舎に帰っていたため、新幹線代等の交通費が年間数万円。途中から草むしり等の作業が体力的にきつくなり、草木の手入れは外注に移行。そうした状態を続けていくうちに、あっという間に10年ほど経ち、振り返ると500万円程出費していた。

リスク③:特定空き家は固定資産税が数倍に

倒壊の危険がある空き家などについては、行政から「特定空き家」に指定されることがあります。特定空き家に指定されると、固定資産税の優遇措置(住宅用地の特例)が解除され、税額が最大6倍程度になることがあります。

老朽化が進み、倒壊や衛生面での問題がある物件は特に注意が必要です。

リスク④:解体費用は200万円〜400万円

「それなら、ひとまず空き家を解体して更地にしておこう。」と考える方も少なくないでしょう。ただ、家屋の解体には多額の費用がかかります。

解体する建物の構造、大きさ、建物以外の付属物(塀など)、アスベストの有無などによって解体費用は変動しますが、一般的には諸々合計で200万円〜400万円ほどの費用がかかると想定しておきましょう。

リスク⑤:更地にしても固定資産税が6倍に

そして何より、建物を解体して更地にすると、やはり固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、解体以降の税額が最大6倍程度にまで跳ね上がります。

そのため、無計画のまま更地にすると、かえって金銭的な負担が大きくなってしまうケースもあるのです。

リスク⑥:損害賠償・近隣トラブルのリスク

台風や地震などの自然災害の際に、老朽化した空き家の窓ガラスや塀が損壊し、それが原因となって他人に怪我を負わせてしまったり、他人の財物を損壊してしまうことがあります。

その結果、空き家の所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。ケースによっては、5,000万円〜2億円程度の損害賠償責任を負うことも想定されます。

参照:公益財団法人 日本住宅総合センター|「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査」

そこまでの事件にはならなかったとしても、物件を管理しきれないことによる景観悪化や害虫発生により、近隣トラブルに発展するケースも考えられます。

5. 相続土地国庫帰属制度の落とし穴

いらない土地を国に返還できる制度として、2023年からスタートした「相続土地国庫帰属制度」を使えば良いのでは?と考える方もいらっしゃると思います。

しかし、実務を見ていると、本制度もあまり便利な制度とはいえない面があります。

(1)更地にすることが前提の制度

相続した不要な土地を国に引き取ってもらうことができる「相続土地国庫帰属制度」ですが、引き取ってもらうための条件が割と厳しいという実態があります。

そもそも、本制度の対象は原則として建物のない「更地」に限られます。つまり、空き家が存在する場合には、自身の費用で建物を解体して更地にしてから申請する必要があります。ですが、解体に数百万円の費用がかかるのは前述のとおりです。

また、建物がなければ良いわけではなく、管理しやすい土地であるかどうか、土壌汚染がないか、越境問題がないかなども審査されます。

中には、申請の対象となる土地に「草木が茂っている」という点を主な理由として、申請が認められなかったという実例もあります。

(2)申請者が費用を負担する

相続土地国庫帰属制度の利用は無料ではありません。申請には審査手数料(1筆あたり14,000円)がかかるほか、申請が承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金(1筆あたり20万円が基本)を支払う必要があります。

「国がタダで引き取ってくれる制度ではない」という点は意外と知られていませんので注意が必要です。

以上のように、相続土地国庫帰属制度は、空き家の処分方法に困っている方にとっては、あまり有用な制度とはいえないのです。

6. 空き家を有償で引き取ってもらう

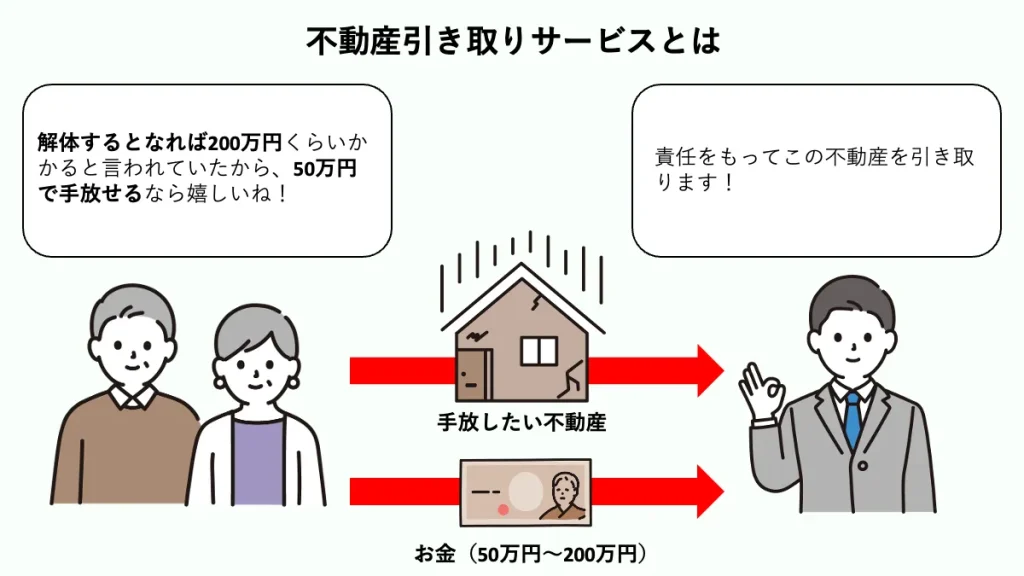

ここまでくると、最終手段を検討する必要があります。それは、どうしても売れない空き家を、お金を払って引き取ってもらうという方法です。このような方法は、不動産の「引き取りサービス」と呼ばれることもあります。

(1)お金を払って引き取ってもらうという選択

不動産の「引き取りサービス」とは、所有者が金銭を支払い、事業者が不要な不動産を引き取るサービスのことです。特に、売却が難しい不動産や、管理や処分に手間のかかる空き家などを抱える所有者にとって有効な手段となります。

費用の相場は数十万円〜200万円程度です。どんなに状態が悪い物件でも、300万円以上を支払うことはない、というのが相場感でしょう。

「え?不動産を手放すのに、お金を払わないといけないの?」と思う方もいらっしゃる方もいると思います。

しかし、空き家を保有し続けたり、高額な費用を払って解体するのと比較すれば、かえって安く済むことから、利用者が増えてきているのです。

売れない”負動産”は、いかに損失を少なくして手放すか、という観点が重要になります。例えば、解体費用の見積もりが200万円だったとすれば、100万円の出費を伴ってでも不要な不動産を手放せるのであれば、それは賢い選択でしょう。

ちなみに、売れない不動産を引き取った業者は、独自のネットワークを駆使し、その物件を欲しがる人をなんとかして見つけ、譲渡することで利益を出します。たとえば、白アリが発生していて人が住めないような物件であっても、白アリを研究している人にとっては魅力的に映ることもあるのです。

(2)不動産引き取りは悪徳業者に注意!

「お金を払ってでもいいから空き家を手放したい」と考える方が増えてきているのと同時に、悪徳業者が増えてきているという報告もあります。

不動産引き取りサービスを利用するときは、信頼できる事業者に依頼するようにしましょう。

具体的には、業者の実績や評判、契約内容をしっかり確認し、必要に応じて弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。

信頼できる業者を見極めるポイントとしては、

- 実績の明示(引き取り件数・地域)

- 契約書類の透明性

- 事前の丁寧な説明

- 登録番号や免許の提示

などが挙げられます。

(3)信頼できる不動産引き取りサービス事業者

例えば、大手法律事務所が母体となっている「株式会社WindHole不動産」は、訳あり物件の買取や引き取りを行っていますが、他の不動産会社などに比べればより安心して相談できるでしょう。

「株式会社WindHole不動産」については、下記の記事でもご紹介しています!

7. 空き家を有効活用する選択も

ここまで、空き家を手放す方法について解説してきましたが、空き家を無理に手放すのではなく、建物や土地を有効活用するという選択肢もあります。

例えば、空き家を誰かに貸す、駐車場や太陽光発電施設などにして活用することで、新たな収入源を得るような方法です。

(1)土地活用はプロの意見が重要

当然ながら、空き家の活用や土地活用は、立地や地域ニーズを無視して見切り発射をすると失敗するリスクが高まります。

何より重要なのは、“そこに需要があるか”です。そのため、土地活用に詳しい専門業者や不動産プランナーなどに相談し、適切な活用プランや資金繰りを練ることがとても大切です。

(2)無料のプラン請求は必須

あなたが所有する不動産で収益化できる見込みがあるのか、見込みがあるとして、どのような種類の活用がベストな選択なのかは、初心者が簡単に判断できるものではありません。

まずは、ノウハウを蓄積している専門業者に、市場調査や計画を提示してもらうのが最初の一歩です。

多くの土地活用サービスでは、無料で複数の活用プランを提示してくれる「プラン一括請求サービス」が用意されています。売却査定などと同じで、複数社を比較することで、自分に合った最適な活用方法を見つけやすくなるでしょう。

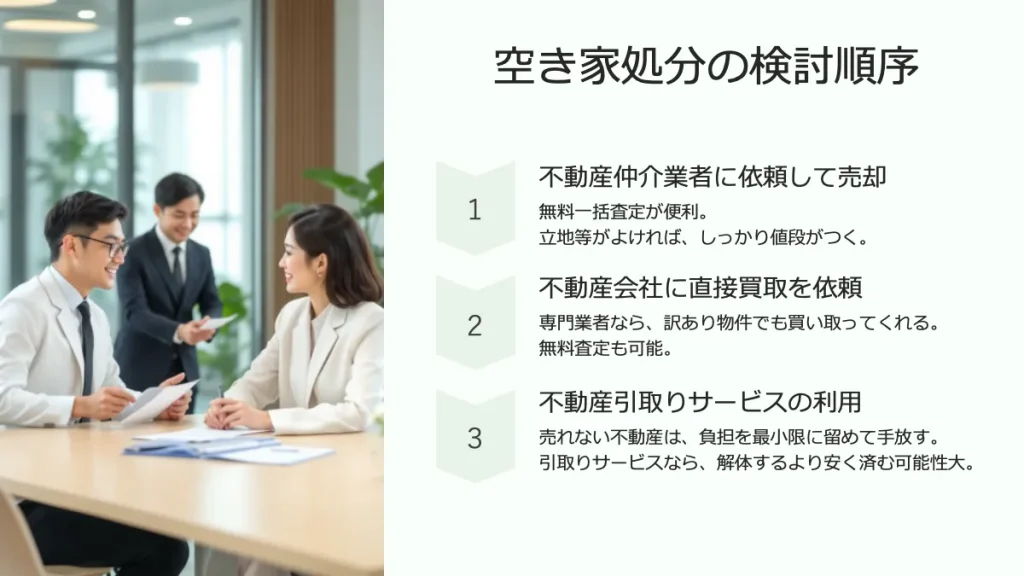

8. まとめ|損しないためには順序を間違えないこと

さて、ここまで空き家の処分方法について詳しく解説してきました。空き家の処分には、多くの方法とリスクがあります。重要なのは、検討の順序を間違えないことです。

- できるだけ高い金額で売却できないか試してみる

→まずは無料一括査定からスタート! - 仲介で売れなければ訳あり物件買取業者への売却を検討

→主要な訳あり物件買取業者はこちらで確認! - どうしても売れない物件は、有償での引き取りサービスで賢く手放す

→信頼できる引取りサービスはこちらで確認!

以上の思考の順序で、状況に応じて最適な対策を講じることが大切です。

一番大切なのは、情報を集めて早めに行動すること。空き家は放置している時間が長いほど、リスクや損失が膨らんでいきます。

専門家と相談しながら、自分にとって最も損のない方法を選んでいきましょう。

おすすめ-160x90.webp)