日本国内の生涯未婚率は増加傾向にあります。2020年の国勢調査によれば、50歳時点での未婚率は男性で28.25%、女性で17.81%でした(結婚に関する現状と課題について|こども家庭庁)。この傾向は今後も続くと予測されています。

この統計からも推測できるとおり、独身の方が亡くなって相続が発生するケースも全く珍しいことではありません。

とはいえ、独身の方が亡くなった場合、結婚している方や子どもがいる方と異なり、相続の流れや相続人の範囲に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、独身者の相続における法定相続人の考え方、相続順位、相続財産の行方などについて、専門家監修のもとが詳しく解説します。

1. 結論:法定相続人の考え方に違いはない

独身者が亡くなった場合であっても、法定相続人の考え方自体は基本的に変わりません。

独身であることによって特別な相続制度が適用されるわけではなく、民法に定められた法定相続人の順位に基づいて遺産分割が行われます。

ただし、配偶者や子がいない独身者の場合、相続がより複雑になったり、想定外の人物が相続人になることもあります。

そのため、独身者が亡くなった場合の相続においては、まず、「誰が相続人になるのか」を正確に理解することが重要です。

2. 独身者が亡くなった場合の法定相続人|4パターン

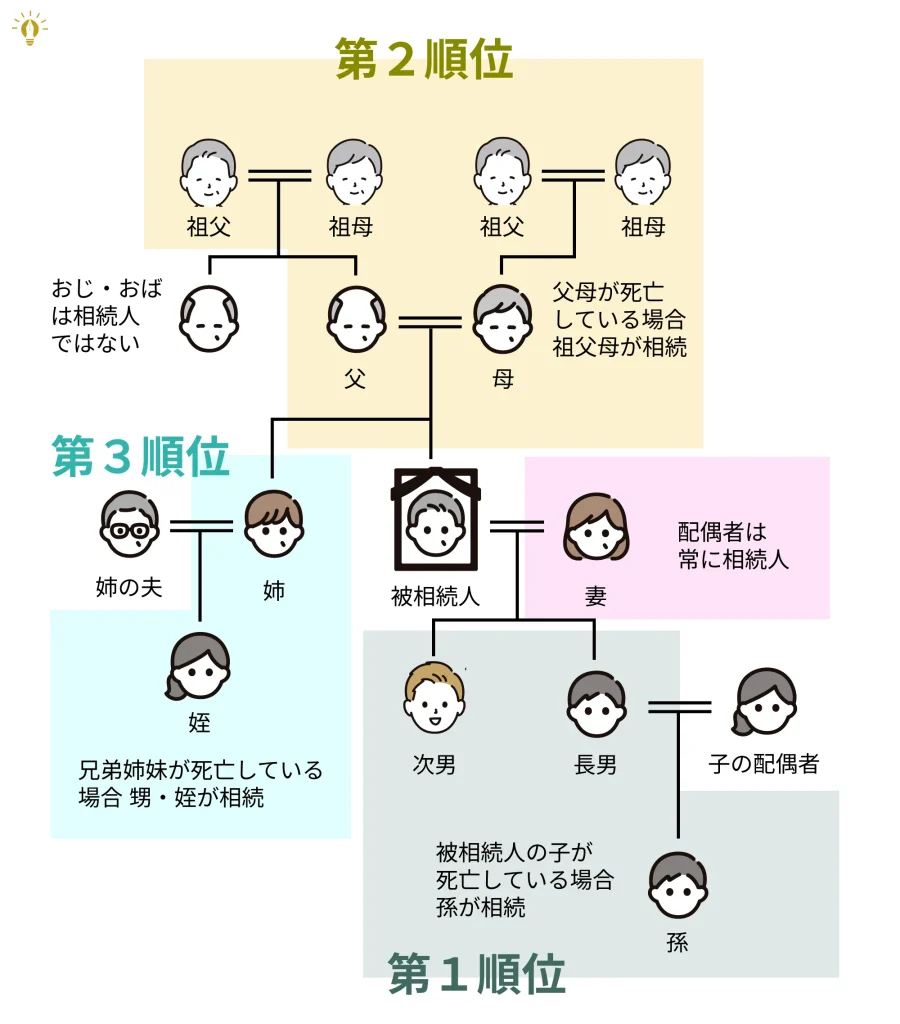

独身者が亡くなった場合、法定相続人となる人物は、被相続人の親族関係によって異なります。以下の4つのパターンに分けて見ていきましょう。

(1)子供が法定相続人となるケース

前提として「独身」の意味を確認しておきましょう。「独身者」とは、現在配偶者がいない人のことを意味します。したがって、「独身者」には、そもそも未婚の方だけでなく、婚姻後に離別、死別された方も含まれます。

そのため、独身者であっても、過去に婚姻歴があり、自身の子供がいる場合は、その子供が第一順位の法定相続人となります。

また、仮に婚姻していなくても、母親の場合は自身が生んだ子がいれば、父親の場合は認知した非嫡出子がいれば、その子供も法定相続人としての権利を持ちます。

さらに、養子縁組をしている場合も同様に、養子が法定相続人となります。

このようなケースでは、相続の順位や割合も通常通り適用されます。子供(養子を含む)が複数人いる場合は、法定相続分に従って均等に遺産が分けられます。

(2)親や祖父母などの直系尊属が法定相続人となるケース

独身で子供がいない場合、次に相続人となるのは直系尊属、すなわち両親や祖父母です。

通常、両親が健在であればその両親が法定相続人となり、遺産を平等に分け合うことになります。両親の一方がすでに亡くなっている場合は、残った一方が単独で相続します。

両親ともにすでに他界している場合は、祖父母が法定相続人になります。祖父母もすでに亡くなっている場合には、その上の世代である曽祖父母など、他の直系尊属がいれば、被相続人から見て最も近い者が法定相続人となります。

直系尊属が誰もいない場合には、次の順位である兄弟姉妹が相続人となります。

(3)被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるケース

子供も直系尊属もいない場合、次に法定相続人となるのは被相続人の兄弟姉妹です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺産は均等に分割されます。もし兄弟姉妹の一人が既に亡くなっている場合、その子供(甥・姪)が代襲相続人として相続することになります。

なお、兄弟姉妹は第三順位の相続人にあたるため、前述の子供(第一順位)や直系尊属(第二順位)が一人でも生存していれば、相続権はありません。

(4)被相続人の甥姪が法定相続人となるケース

もし兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続人として相続することになります。

甥姪が相続になるケースや代襲相続について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

3. 法定相続人が誰もいない場合の相続財産はどうなる?

まれに、独身で子もおらず、直系尊属も全員他界しており、兄弟姉妹や甥姪も他界している(もしくはそもそもいない)というケースもあります。このような場合、相続財産は以下の手続きによって処理されます。

(1)相続財産精算人による財産の処分

相続人がいないと判断された場合、家庭裁判所が「相続財産精算人」を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の財産の管理・清算を行い、債務の支払い、残余財産の処分などを担当します。通常は弁護士などの第三者が選任され、財産を客観的かつ公平に整理します。

(2)特別縁故者への相続財産分与

相続財産精算人が選任された後、特別縁故者が申し立てを行えば、その者に相続財産が分与されることがあります。

特別縁故者とは、生前に被相続人の世話をしていた友人や事実婚の相手などが該当する場合があります。

裁判所がその関係性や貢献度を審査し、適切と判断した場合に限り、相続財産の一部または全部を受け取ることが可能です。

(3)最終的には国庫に帰属

特別縁故者もいない場合や、申し立てがなされなかった場合、最終的にはその遺産は国庫に帰属します。つまり、国のものになります。

以上の処理の流れは民法に定められています。

4. 独身者が所有している不動産はどうなる?

独身者が不動産を所有していた場合、その不動産も当然に相続財産となります。

相続人が存在すれば、その者に不動産の所有権が移転します。相続により不動産を取得する場合、相続登記の手続きが必要です。

相続人が複数いる場合には、その不動産は共有状態となます。不動産が共有状態になると、不動産の活用や処分が困難になることもあります。

一方、相続人がいない場合には相続財産管理人によって売却され、現金化された後に債務の弁済や分配が行われます。

そのため、独身者で不動産を所有している方は、生前からその不動産の扱いについて明確に決めておくことが重要です。

5. 独身者だからこそやっておきたい生前対策

独身者は、自身の死後に相続でトラブルが起きないよう、生前から対策を講じておくことが重要です。以下の2つの方法を特におすすめします。

(1)遺言書の作成

確実性が高くおすすめできる生前対策は、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成しておくことです。

一人暮らしの独身の方の場合、自筆証書遺言だと発見までに時間がかかる上、第三者による偽造・変造の疑義が生じるなど、トラブルが起こりやすくなる可能性が想定されます。そのため、どちらかといえば、公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。

どうしても自筆証書遺言にしたい場合は、弁護士や法務局に保管を依頼したり、遺言信託を利用することも考えてみましょう。

遺言書があれば、法定相続人以外の人への財産分与や、遺産の具体的な分配方法を自分の意思で決めることができます。

特に、お世話になった特別な方に財産を渡したい場合や、不動産の処分方法を明確にしたい場合には効果的です。

法的効力を持たせるには、やや複雑な形式的要件を満たす必要があります。自身で遺言書を作成することが禁止されているわけではありませんが、できれば弁護士のサポートを受けた方が安心です。

(2)エンディングノートを活用する

法的効力がない点には注意すべきですが、エンディングノートを使って自分の希望を記録しておくことも有用です。

医療や葬儀の希望、財産の概略、連絡してほしい人などを明記しておくことで、遺された人々の負担を軽減できます。

法的な効力がある遺言書と併用することで、より円滑な相続手続きが可能になるでしょう。

6. まとめ|生前から遺産相続のことを考えておくことが大事

独身者の相続においても、法定相続人の考え方は基本的に同じです。しかし、子や配偶者がいないことで思わぬ人に相続権が移ったり、不動産などの処分が難航したりするリスクがあります。

独身者の方は、万が一自分が亡くなってしまったら法定相続人がいるのか、いるとして誰が法定相続人になるのかを、一度確認しておくと良いでしょう。

その上で、遺言書の作成やエンディングノートの準備といった生前対策を講じておくことが、円滑な相続と大切な人への配慮につながります。

自身の希望を形にし、安心して人生を全うするためにも、早めの対策をおすすめします。