故人の意向として遺言書が遺されている場合、相続人らはその指示に従うことが一般的です。しかし、相続人には相続放棄をする権利もあります。

では、遺言書がある場合も相続放棄はできるのでしょうか?この記事では、遺言書がある場合も相続放棄ができるのか、遺言と相続放棄はどちらが優先するのかについて詳しく解説します。

1. 遺言書があっても相続放棄はできる

遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どのように承継させるのか」についての意思表示をすることです。遺言の内容を記載した書面のことを「遺言書」といいます。遺言書を正しい方法で作成すれば、法定相続分に縛られることなく相続財産を分配することができます。

では、遺言があった場合、相続人らは必ずその通りに従わなければならないのでしょうか。そう思っている方も多くいらっしゃいますが、実際はそんなことはありません。

遺言書は故人の最終的な意向を示す重要な文書ですが、法律上、相続人は相続放棄をする権利が保障されています。

故人が遺言書で財産の分配を指定していても、相続人が経済的な理由や個人的な理念により財産を受け取りたくない場合、相続を放棄することは可能です。

この原則は、遺言書の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言等)や、遺言書が法務局で保管されていたかどうかといった事情で変わるものではありません。

結論として、遺言書があっても財産の取得を放棄できるということを覚えておきましょう。

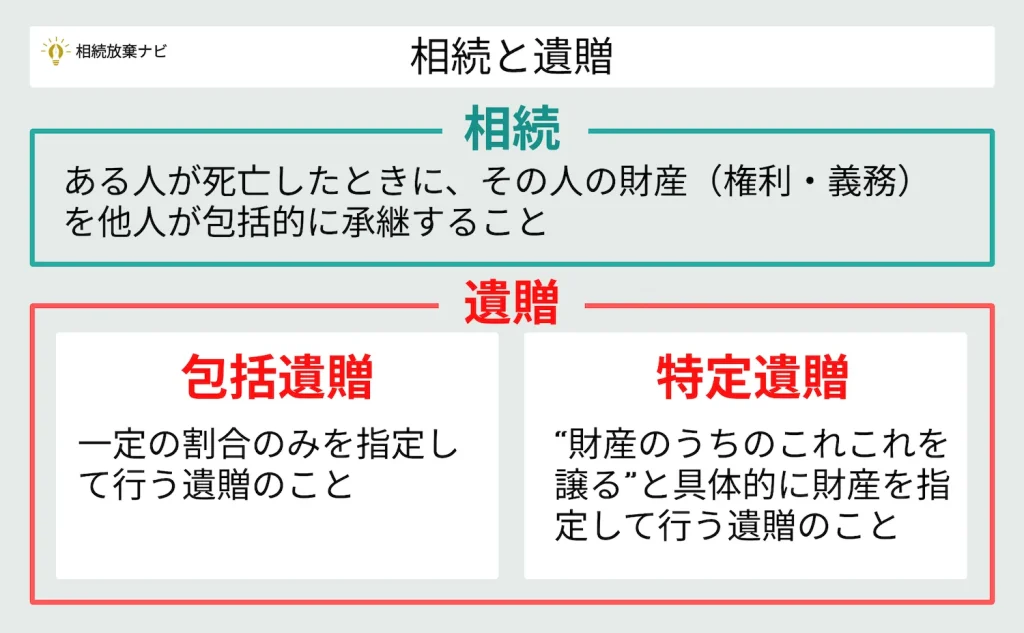

2. 相続と遺贈の違いを整理

遺言書の中には、「相続させる」と書かれている遺言書と「遺贈する」と書かれている遺言書があるのが一般的です。

注意したいのは、「相続」と「遺贈」は法的な意味が異なるということです。「相続」と「遺贈」のどちらに該当するのかによって、財産を放棄する方法も変わってきますので、両者の違いを理解することが重要です。

(1)相続とは

相続とは、ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を他人が包括的に承継することをいいます。相続財産を包括的に承継する人のことを相続人と呼びます。相続人になれる人は民法で定められています。

相続人になれる人と、優先順位は次の表のとおりです。

| 優先順位 | 被相続人から見た続柄 |

|---|---|

| 第1順位 | 子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等) |

| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母等) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪) |

※配偶者は常に相続人となります。

先の順位の人がいれば、それより後の順位の人は相続人にはなりません。

法定相続人の範囲や順位については、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)遺贈とは

遺贈とは、遺言によって財産を他人に贈与することです。遺贈を受ける人のことを「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。遺贈は、相続人だけでなく、相続人以外の他人に対してもすることができます。

遺贈は、被相続人の配偶者や子供、兄弟姉妹に対する遺贈はもちろん、友人や知人、団体などに対しても財産を分け与えることができるのです。

例えば、遺言書において、財産の受遺者として「国境なき医師団」を指定し、医療・人道援助を通じた命を救う活動を支援することもできます。

① 包括遺贈

包括遺贈とは、財産の全部や半分、30%というように、一定の割合のみを指定して行う遺贈のことです。割合のみ指定されているため、具体的にどの財産を誰に贈るのか、遺言書からはわかりません。

例えば、遺言書に次のような記載があれば、それは包括遺贈であるといえるでしょう。

- 相続財産のうち5分の1をAに遺贈する

- 相続財産の半分をAに遺贈する

- 相続財産の30%をAに遺贈する

包括遺贈により財産を取得する人のことを「包括受遺者」といいます。包括受遺者は、基本的に相続人と同様の扱いを受けます(民法990条)。

(包括受遺者の権利義務)

民法990条

第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

② 特定遺贈

特定遺贈とは、”財産のうちのこれこれを譲る”と具体的に指定して行う遺贈のことです。遺言書の記載から、どの財産を誰に贈るかが明確にわかるのがポイントです。

例えば、遺言書に次のような記載があれば、それは特定遺贈であるといえるでしょう。

- 現金100万円をAに遺贈する。

- 〇〇銀行の預金(口座番号:〇〇〇〇〇〇〇〇)をAに遺贈する。

- 自宅不動産をAに遺贈する。

- 〇〇証券会社の有価証券をAに遺贈する。

(3)相続と遺贈の違い

先に述べたとおり、「相続」を受けることができるのは相続人に限られますが、「遺贈」を受けることができるのは相続人に限られません。

友人や知人など、相続人ではない他人に対して、財産を「相続」させることはできません。

一方で、相続人に対しては、「相続」させることも、「遺贈」することもできます。相続人に対して財産を与える内容の遺言書がある場合、それが「相続」と「遺贈」のどちらであるのかは、遺言書の記載や故人の意思解釈から判断することになります。

基本的には、遺言書に「相続させる」と書いてあれば相続、「遺贈する」と書いてあれば遺贈と判断することになるでしょう。

3. 「相続させる」遺言を放棄する方法

遺言によって遺産が遺された場合でも、受け取る側は相続を放棄する選択が可能です。典型的なのは、相続によって生じる借金やその他の負担を避けたい場合です。

この章では、相続人に対して「相続させる」旨の遺言がある場合の相続放棄の方法を説明します。

(1)相続放棄の手続き方法

相続人に対して「相続させる」旨の遺言があった場合であっても、相続放棄によって相続全体を放棄することは可能です。

相続放棄は、相続放棄申述書等の書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する方法で行います。必要書類は、相続放棄したい人と被相続人との続柄によって異なります。

相続放棄には期限があります。相続放棄申述書等の書類の提出を、相続があったことを知った日から3カ月以内に行わなければなりません。期間を逃すと原則として相続放棄はできなくなってしまいますので注意しましょう。

また、相続放棄には次のようなルールがあることを覚えておきましょう。

- 相続放棄は他の相続人の同意なしに単独で行うことができる。

- 被相続人の生前に相続放棄をすることはできない。

- 特定の財産だけ選んで相続放棄をすることはできない。

相続放棄の手続きや注意点、必要書類については、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)相続放棄にかかる費用

相続放棄の手続きには費用がかかります。手続きを自分で進める場合、一般的には、3,000円〜5,000円程度の費用がかかることが多いでしょう。内訳の一例は次のとおりです。

| 費目 | 費用 |

|---|---|

| 収入印紙 | 800円 |

| 裁判所に予納する郵便切手 | 376円(家庭裁判所により異なる) |

| 戸籍謄本等の取得にかかる費用 | 1,500円〜3,000円程度(取得する量により異なる) |

| レターパックライト | 370円(裁判所に提出する際に使用) |

※上記の内訳はあくまでも一例であり、取得する戸籍謄本等の量や、使用する封筒などによって費用が異なることもありますのでご注意ください。

また、弁護士に手続きの代理を依頼した場合には、5万円〜10万円程度の弁護士費用発生します。

相続放棄の費用については下記の記事で詳しく解説しています。

4. 遺贈を放棄する方法

ここまでは、「相続させる」という遺言書による相続を放棄する方法を解説しました。

ここからは、遺贈がなされた場合に財産の取得を放棄する方法について説明します。遺贈の場合は、包括遺贈の場合と特定遺贈の場合とで、放棄の方法が異なる点に注意が必要です。

(1)包括遺贈の場合

包括受遺者には相続人と同一の権利義務があります。そのため、包括遺贈を放棄するときは、相続放棄と同様の手続きを行います。

つまり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して遺贈放棄の申述書を提出する必要があります(民法938条、915条)。

手続きには、遺贈放棄の申述書のほか、遺言者の戸籍謄本、住民票除票(または戸籍附票)、遺言書の写し、申述人(包括受遺者)の住民票などが必要となります。

ご自身で包括遺贈の放棄をする場合には、書類の提出先となる家庭裁判所に問い合わせ、必要書類を予め確認しておいた方が良いでしょう。

(2)特定遺贈の場合

特定遺贈の場合は、包括遺贈の場合のように家庭裁判所へ申述する必要はありません。遺言執行者や他の相続人に対して、特定遺贈による財産の取得を放棄するという意思表示をすれば遺贈を放棄することができます。

意思表示の方法に厳格なルールはなく、口頭でも意思表示は成立します。ただし、口頭で意思表示をしただけでは、後に「言った」「言ってない」とトラブルになってしまう可能性があります。

そのようなリスクを回避するため、意思表示の内容や時期を明確にできる内容証明郵便等の書面を利用した方が良いでしょう。

遺贈を放棄すると、遺言者の死亡時にさかのぼって効力が生じます(民法986条2項)。

なお、特定遺贈の場合は、遺贈の対象となる財産を分けることができるのであれば、財産の一部のみ放棄することもできるとされています。

また、特定遺贈の放棄については、包括遺贈の放棄のように期間の制限がありません。遺言者が亡くなった後であれば、いつでも遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。

一方で、いつでも遺贈を放棄できるとなれば、他の相続人の遺産分割が円滑に進まなくなってしまう可能性があります。そこで、遺贈を履行する義務を負う人や利害関係人は、特定遺贈を受けた人(特定受遺者)に対して、遺贈を承認するか放棄するかを示すよう催告することができます(民法987条)。

催告を受けた特定受遺者が一定期間内に意思表示をしない場合は、特定受遺者が遺贈を承認したものとみなされます。つまり、その後に遺贈を放棄することはできなくなります(民法987条)。

(遺贈の放棄)

第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)

民法986条、987条

第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

5. まとめ|遺産相続で困ったら弁護士に相談を

この記事で解説したとおり、遺言書がある場合にも相続財産の承継を拒否することは可能です。

遺言書がある場合には、まず、その内容を確認し、指定されている財産の承継方法が「相続」なのか「遺贈」なのかを判別することが重要です。

「遺贈」である場合は、さらに「特定遺贈」なのか「包括遺贈」なのかを判別する必要があります。

その上で、適切な方法によって財産の取得を拒否する手続きを行いましょう。とるべき方法を誤ってしまうと、財産の承継を放棄することができず、遺言書の内容の通りに財産を取得することになってしまいます。

自身がとるべき方法がわからなかったり、相続放棄の手続きをプロに任せてしまいたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。