「相続した土地を活用できないだろうか」

「土地を相続することになりそうだが、どうすれば良いのだろう」

相続した(あるいはする予定)の土地をどうするか考えたとき、売却する以外にも、”その土地を活用して収益を得る”という選択があります。

ただ、土地活用の方法にはたくさんの種類があります。初めての方は「どれを選べば良いかわからない」と困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、よく選ばれている活用方法や、初心者の方でも挑戦しやすい活用方法などを厳選して11種類ご紹介します。

※ 本記事の監修者が監修しているのは法的な手続きに関する部分のみであり、監修者が特定の活用方法を推奨するものではありません。

- よく選ばれる土地の活用方法11種類

- 土地活用の方法ごとのメリットとデメリット

- 土地活用の方法を選ぶ際のポイント

- 売却を検討すべきケース など

1. 相続した土地の活用方法

土地活用の方法には、実にたくさんの種類があります。

| アパート経営 | マンション経営 | シェアハウス | 商業ビル |

| 戸建賃貸 | 民泊 | 太陽光発電 | トランクルーム |

| 駐車場 | 貸会議室 | コワーキングスペース | ホテル |

| 介護施設 | トレーラーハウス | コインランドリー | ロードサイド店舗 |

| 倉庫 | コンビニ | 医療施設 | 借地 |

| 資材置場 | 自動販売機置場 | ガレージハウス | 等価交換 |

| 保育園 | 野立て看板用地 |

上記のように、相続した土地の活用方法には様々な種類がありますが、中でもよく選ばれる活用方法や、初心者の方にも挑戦しやすい活用方法などを厳選して11種類ご紹介します。

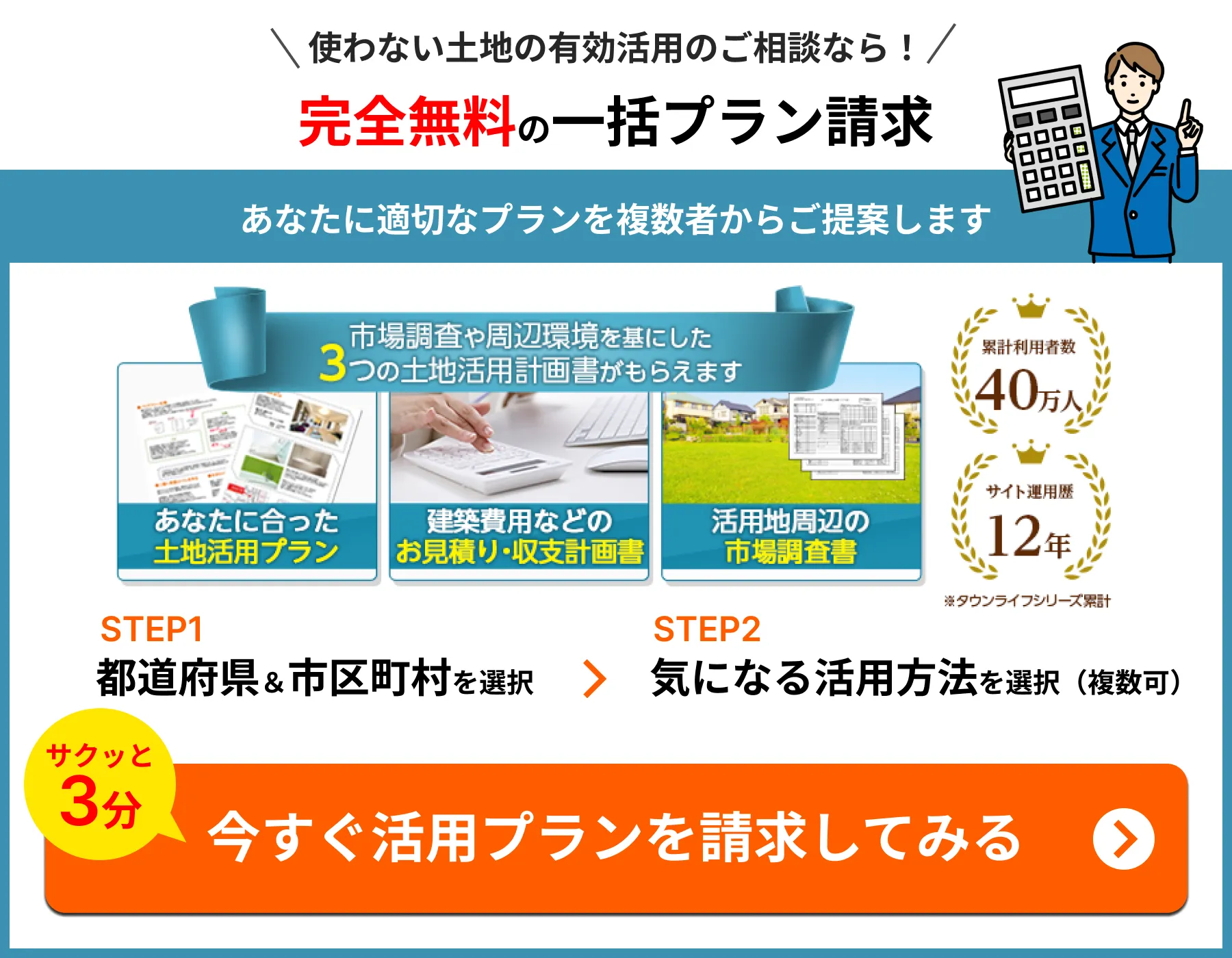

【PR】タウンライフ土地活用

(1)駐車場・コインパーキング

駐車場・コインパーキングは、建物の無い土地を活用する方法の代表といって良いでしょう。駐車場経営にもいくつかの種類があります。ざっくりで構いませんので、基本的な分類は知っておきましょう。

■駐車場の種類

| 駐車場の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 月極駐車場 | 利用者と月額を定める形で契約する |

| コインパーキング | 時間ごとの料金設定 利用者は不特定多数となる |

一般的には、住宅街なら月極、繁華街ならコインパーキングの方が需要が高いでしょう。

■駐車場の経営方式

| 経営方式 | 特徴 |

|---|---|

| 個人経営 | 施工から管理まで自ら行う。 利益:多い 負担:多い |

| 管理委託方式 | 施工を行い、管理は業者に委託する。駐車場の利用料の一部を管理業者に支払う。 利益:少ない 負担:少ない |

| 一括借上方式 | 駐車場の経営をまとめて業者に委託する。駐車場の空き状況に関わらず借地料(収益)は固定。 利益:少ない 負担:少ない |

個人経営は手元に残る利益が大きくなる一方で、運営の負担も大きくなります。運営に自信がない方は「管理委託方式」や「一括借り上げ方式」を選ぶのが無難でしょう。

・収入とコスト

駐車場経営で得られる収入は地域や立地によって大きく異なります。業者に土地活用プランの作成等を依頼することで、近隣の駐車場の料金等を前提とした収入が提示してもらえるでしょう。

初期費用等のコストは比較的安く済みますが、コインパーキングの場合は精算機等の設置にある程度の初期費用が必要となります。

■費用の目安

| 初期費用 (月極) | アスファルト舗装:約5,000円/㎡ |

| 初期費用 (コインパーキング) | アスファルト舗装:約5,000円/㎡ 精算機:40万〜50万円 フラット板:約10万円/台 照明・看板設置:約70万円 |

| 運営費用 | 設備のメンテナンス・修理費 業者に支払う管理・運営費用 各種税金等 |

・メリットとデメリット

- 初期費用が比較的少ない

- 手間がかからない

- すぐに始められる

- 土地が広くなくてもできる

- 土地の活用方法を変えたいときに転用しやすい

- 固定資産税等の節税効果が低い

- 収益は少ない

- 空車のリスクがある

・おすすめの人と向いている土地

- 初期費用を抑えたい人

- 建物を建てるなどの手間をかけたくない人

- 住宅街の土地(月極)

- 駅から近い土地(月極・コインパーキング)

- 繁華街の土地(コインパーキング)

- オフィス街の土地(コインパーキング)

・相談や見積の依頼先

不動産会社または駐車場経営会社に相談しましょう。不動産会社は駐車場も扱っているところを探す必要があります。

なお、駐車場経営の代表的な企業は次のとおりです。

| 三井のリパーク | 月極・コインパーキング 一括借上方式 |

| タイムズ24 | コインパーキング 一括借上方式 |

(2)太陽光発電

土地に太陽光パネルを設置し、発電された電力を売ることで収益を得ます。運営方法としては、自身での経営の他、土地を太陽光発電業者に貸して賃料を得るという方法もあります。

自分で経営する場合でもFIT制度(固定価格買取り制度)を利用すれば20年間は一定額での売電が約束されるため、買取先を探す必要がありません。

・収入とコスト

■土地面積に対する収入の目安

収入は「発電量×単価」で決まります。発電量は条件によって変化しますが、土地の面積からおおよその収入を予想することができます。

| 土地の面積(㎡) | 100㎡(約30坪) | 500㎡(約150坪) |

| 設置容量(kW) | 10kW | 50kW |

| a.年間電気量(kWh) | 約11,400kWh | 約57,000kWh |

| b.買取単価(2024年度) | 10円 | 9.2円 |

| c.売却可能電気量 | 70% | 100% |

| 年間収入(a×b×c) | 約79,800円 | 約524,400円 |

■費用の目安

| 初期費用 | 設置費用:22〜25万円/1kW 必要に応じて整地費用など |

| 運営費用 | メンテナンス・修理費:数万〜数十万円/年 各種税金等 |

なお、20年間同じ単価で買い取ってくれるFIT制度ですが、買取価格は年々下がっている点に注意が必要です。計算上は、初期投資を回収できるまで数十年以上かかります。

・メリットとデメリット

- 電気の買い手を探す必要がない

- 長期で安定した収入を得られる

- 専門知識がなくても運用できる

- 手間が少ない

- 維持費が比較的安い

- 自家消費できる

- 利益が少ない

- 季節によって利益が変動する

- 天災に弱い

- 太陽光発電が多い地域では出力抑制がかかることがある

・おすすめの人と向いている土地

土地が田舎の方にあり、駐車場や住居にしても需要が見込めず、土地の売却も難しいような場合におすすめの活用方法です。

- 手間をかけたくない人

- 安定して運営したい人

- 広くて日当たりがよい

- 送電設備が整っている

- 周辺に住宅がない(近隣トラブル防止)

・相談や見積の依頼先

太陽光発電の専門業者に問い合わせましょう。優良な業者を探すには無料で使える一括見積サイトが便利です。

土地の住所や大まかな面積などを入力すれば複数の会社から見積が返ってきますので、具体的な収益やコストをイメージすることができるでしょう。

(3)トランクルーム

トランクルーム経営は、土地にコンテナ・倉庫を設置し、収納スペースを貸し出して賃料を得る土地活用方法です。自宅が狭くて収納スペースが不足しがちな都市部を中心に需要が高まっており、近年増加傾向にあります。

■トランクルームの種類

| 土地のみの場合→屋外型(コンテナ型) | 土地にコンテナを設置して経営する。 |

| 建物がある場合→屋内型(ルーム型) | 建物内の部屋をそのまま収納スペースとして活用する。初期費用が少なくて済む。 |

■トランクルームの経営方式

| 業務委託方式 | 経営は土地所有者が行い、最低限の管理を業者に委託する。 空き状況によって賃料(収益)は変動 利益:変動 負担:多い |

| 一括借上方式 (リースバック方式) | 空き状況に関わらず賃料(収益)は固定 利益:少ない 負担:少ない |

・収入とコスト

収入は、設定した賃料×部屋数となります。周辺地域の同業者の賃料を参考に価格を設定します。

■1坪(約2畳)あたりの賃料の例

| 屋外型 | 約8,000円 |

| 屋内型 | 約20,000円 |

■費用の目安

| 初期費用 | 屋外型:コンテナ約100万円/基(4部屋分) 屋内型:改装費 |

| 運営費用 | 業者に支払う管理料:10%〜15% 電気代:2万円/月 各種税金 その他(仲介手数料・広告費・監視カメラ・人件費・修繕費等) |

・メリットとデメリット

- 管理費用が少ない

- 条件の悪い土地(不整形、日当たり不良、騒音有りなど)でも活用できる

- 初期費用が少ない(屋内型)

- リフォームなどの必要性がない(屋内型)

- 固定資産税等の節税効果が低い

- 満室稼働までに一定の時間がかかる

- 紛失・盗難などのトラブルのリスク

・おすすめの人と向いている土地

- 収益化を急がない人

- 初期費用を抑えたい人(屋内型)

- 住宅地やオフィス街の人口密集地

- 条件の悪い土地(不整形、日当たり不良、騒音有りなど)

- 荷物を搬送しやすい道路がある

- トランクルームの設置が禁止されていない地域

※ 第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域は建築基準法でトランクルームの設置が禁止されています。

・相談や見積の依頼先

トランクルーム運営会社に問い合わせしてみましょう。代表的な運営会社は下記のとおりです。

| ストレージ王 | 屋外型・屋内型両方に対応 |

| 加瀬倉庫 | あらゆるタイプ・経営方式のトランクルームサービスを展開 |

| 三協フロンティア(U-SPACE) | 屋外型に強い |

(4)戸建賃貸

相続により一軒家・戸建てが残された場合、その実家を人に貸して収益化することも考えられます。

・収入とコスト

■費用の目安

| 初期費用 | リフォーム・修繕費用(必要に応じて) |

| 運営費用 | 住宅保険料 業者への手数料:賃料の5%〜10%/月 各種税金 |

・メリットとデメリット

- 実家を残せる

- (建物がある場合)土地活用の方針を決めるまでの一時的な活用方法としても有効

- 将来自分が住むことや転用も可能

- 更地にするより節税効果が高い

- アパートに比べ借り手の入居期間が比較的長い

- アパートに比べ難易度が低くリスクも少ない

- リフォームが必要ない場合は初期費用が安い

- 空室だと収入がない

- リフォームが必要な場合は初期費用がかかる

・おすすめの人と向いている土地

- 実家を残したい人

- まだ土地活用の方法が決まらない人

- 快適な住居環境を提供できる宅地

- 建物の築年数が浅い

- 耐震工事やバリアフリー施工が行われている

・相談や見積の依頼先

まずは賃貸管理を行っている不動産会社に相談しましょう。リフォームが必要な場合はリフォーム専門業者やハウスメーカーに依頼します。

不動産会社を探す場合は無料で利用できる一括査定サイトが便利です。条件を入力すれば複数社から査定結果が返ってくるので、相場や具体的な収益を判断することができます。

(5)アパート経営

ある程度の面積が確保できる土地を相続した場合は、アパート経営も候補にあがるでしょう。

・収入とコスト

入居者から支払われる賃料が収入となります。

■費用の目安

最大のコストは、アパートを建てる際の建築費です。構造別のアパートの坪単価の目安・相場は、下表の通りです。まずは、この表を参考に、コストの金額感をざっくりと押さえておきましょう。

| 構造 | 建築費の相場 |

|---|---|

| 木造 | 70万円~100万円/坪 |

| 軽量鉄骨造 (鉄骨厚さ6mm未満) | 80万円~100万円/坪 |

| 重量鉄骨造 (鉄骨厚さ6mm以上)) | 90万円~120万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造 | 90万円~120万円/坪 |

例えば、坪90万円で延床面積が60坪のアパートを建てるとすると、建築費は5,400万円程度となります。なお、アパートの構造は木造や軽量鉄骨造が主流です。

・メリットとデメリット

- 安定した収入を得られる

- 節税効果が期待できる

- マンションやテナントビルに比べれば初期費用が安く済む

- 空室が多いほど収入がゼロに近づくため、空室率には注意が必要

・おすすめの人と向いている土地

- 需要が見込める土地を相続し、資金的にもある程度余裕のある人

- 広い土地(40坪以上)

- 駅から徒歩10分圏内の土地

- 近くに商業施設がある土地

・相談や見積の依頼先

アパートの管理等を行っている不動産会社に相談しましょう。

不動産会社を探す場合は無料で利用できる一括査定サイトが便利です。条件を入力すれば複数社から査定結果が返ってくるので、相場や具体的な収益を判断することができます。

(6)マンション経営

マンション経営は、初期費用などがアパート経営よりも高くなりがちです。しかし、その分建物の性能が高いため、アパートよりも高めの賃料設定で入居者を集めることができ、より多くの収入が見込めます。

・収入とコスト

マンション経営とアパート経営の最も大きな違いは建築費(初期投資)に大きな差があることです。マンションの方が建築費用が高額になります。

ただし、マンションではその分賃料収入も多くなりますので、両者で収益性は同程度になることも少なくありません。

マンションを建てるには2億円〜程度の建築費が必要となります。それよりも初期費用を抑えたい方は、アパート経営の方が向いているかもしれません。

・メリットとデメリット

- アパートよりも賃料を高く設定できる

- 遮音性や断熱性などの建物性能が高いので、入居者を集めやすい

- アパートに比べて戸数も多くなるため、収益性を高められる

- 鉄筋コンクリート造は建物の法定耐用年数が長く、融資も長く借りられることが多い

- 初期投資が必要で、建築費はアパートよりも高め

- 「ワンルーム条例」などの規制により、マンションの建築が制限されているエリアがある

・おすすめの人と向いている土地

- 資金的に余裕があり、高額の家賃収入を実現したい人

- 広い土地(40坪以上)

- 駅から徒歩10分圏内の土地

- 近くに商業施設がある土地

・相談や見積の依頼先

マンションの管理を行なっている不動産会社に相談しましょう。

不動産会社を探す場合は無料で利用できる一括査定サイトが便利です。条件を入力すれば複数社から査定結果が返ってくるので、相場や具体的な収益を判断することができます。

(7)民泊・ゲストハウス

住宅の全部または一部を旅行者に有償で宿泊サービスとして提供するのが「民泊」や「ゲストハウス」です。

国内外の観光客を相手に収入を得ることができる活用方法です。土地だけでなく、建物も相続した方におすすめです。

・収入とコスト

エリアの相場をもとに設定した宿泊料が収入源です。

既存の建物を利用すれば、初期費用を抑えることができます。ただし、内装を整えるための初期費用は必要となるでしょう。

・メリットとデメリット

- 賃貸住宅経営をしている場合、空室があれば民泊施設として活用することが可能

- 空き家をリノベーションしたり、手を加えずそのまま民泊施設として活用することも可能

- 住宅宿泊事業法(民泊規制)により1年の半分程度しか稼働できない

- 部屋を汚されてしまったら、原状回復の手間や費用がかかるなどのリスク

・おすすめな人と向いている土地

- 自身で経営を行ってみたい人

- 既存の建物を使って手軽に収益を得たい人

- 空室の建物や部屋がある土地

・相談や見積の依頼先

許可申請や届出など法的な部分については行政書士等の専門家に相談しましょう。

また、リノベーションなどについては、リノベーション専門の会社や大手建設会社に相談することになるでしょう。

(8)テナント経営

オフィス向けのテナントビルを建てて、賃料で収益を得る方法です。

基本的にはマンション経営と同じような仕組みですが、事業者向けの賃貸業は多くがスケルトン貸し(内装工事を施さない状態で貸し出す)のため、RC造であっても建築費が比較的安く済むという特徴があります。

・収入とコスト

マンション・アパート経営と同じように、賃料で収益を得ます。

■費用の目安

テナント経営の主な初期費用は建築費です。

| 構造 | 建築費の相場 |

|---|---|

| 重量鉄骨造 (鉄骨厚さ6mm以上)) | 90万円~120万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造 | 90万円~120万円/坪 |

例えば、延べ床面積100坪(4階建て)のテナントビルであれば、1億円程度の建築費がかかります。基本的には、ローンで8,000万円、自己資金で2,000万円を用意するといったように、ローンを利用することになるでしょう。

・メリットとデメリット

- アパートやマンション経営よりも賃料が高い傾向

- スケルトンで貸せば、建築費がマンションよりも安く済むことが多い

- 鉄筋コンクリート造や重量鉄骨造などで建てられることの多いテナントビルは、建物の法定耐用年数が長く、融資も長く借りられることが多い

- まとまった初期投資が必要

- エリアによって入居者が埋まらないリスク

- 景気などの事情により、入居した企業が退去するリスク

・おすすめの人と向いている土地

- せっかく建てるなら高めの賃料設定で収入を得たい人

- 駅から近い、交通の便が良いエリア

- 都心に近い土地

- 広い土地(約40坪~)

・相談や見積の依頼先

テナントを扱う不動産会社に相談します。

(9)コインランドリー経営

住宅街などの地域では、コインランドリーでの土地活用も考えられます。

・収入とコスト

洗濯機や乾燥機の利用料が収入源です。機材の購入などの初期投資が必要となります。

・メリットとデメリット

- 狭小地でも立地がよければ収益が上がる

- コインランドリーは無人で経営できるため、管理の手間が少ない

- 設備を揃えるために初期費用がかかる

- 売り上げが不安定

- 節税効果はあまりない

・おすすめな人と向いている土地

- 副業のような形で経営をしてみたい人

- おしゃれな内装のコインランドリーなど、差別化のアイデアがある人

- ファミリー層の多い住宅街

- 食品スーパーの近くなど、人目につきやすい場所

- 比較的狭い土地(約10坪~)

・相談や見積の依頼先

不動産取引会社やコインランドリー取り扱い店など、コインランドリー経営のノウハウを持つ業者へ相談します。

(10)資材置き場

資材置き場などの用途で、土地をそのまま貸す方法です。

・収入とコスト

賃料が収入となります。土地上に障害物などがなければ、そのまま土地を貸すことも可能ですので、大きな初期費用はかかりません。

・メリットとデメリット

- 建築費のような初期費用やランニングコストがかからない

- 高額の収入は見込めない

・おすすめの人と向いている土地

- 建物の建築などはしたくない

- 他に用途が考えられない

- 広い平地で大型車両の出入りがしやすい

・相談や見積の依頼先

貸地を扱っている不動産会社に相談しましょう。

(11)自動販売機

自動販売機を設置して売れた商品の収益を得る方法です。初期費用がほとんどかからず、メーカーや業者が商品の補充やメンテナンスを行ってくれるため、手間が少なくて済むビジネスとして人気があります。

・収入とコスト

■収入の目安

自販機の商品の売上げの20%~30%がオーナーの取り分となります。例えば100円のジュースが1本売れたら、20円~30円が収入となります。

■費用の目安

自販機設置の初期費用はほとんどかかりません。なぜなら、自販機の本体はメーカーから無料で提供されるからです。

ただし、電源を確保するために電気工事などが必要となるな場合は、自身で費用を負担しなければなりません。初期費用の目安は、飲料自販機であれば数万円程度に収まることも多いでしょう。

なお、タバコやお酒などの特定商品を扱う場合は、許可申請や登録などの手続きに費用がかかります。

主なランニングコストは電気代です。また、故障や荒らしによって生じた費用をオーナーが負担しなければならないケースもあります。

・メリットとデメリット

- かかるコストが比較的低く、管理の手間もかかりにくいので、気軽に始めやすい

- 狭い土地でも実施できる

- ほかの土地活用法と併用できる

- 単価が低い分、大きな収益は見込めない

・おすすめな人と向いている土地

- 少額でも良いので手軽に収益化したい

- 小さな土地や、空いているスペース

- 人通りの多い道に面している土地

・相談や見積の依頼先

コカコーラ、アサヒ、サントリーなどの大手自販機設置会社に資料請求をすることから始めましょう。

2. 土地活用の方法を選ぶ際のポイント5つ

(1)周辺地域の需要・ニーズを知る

どの土地活用を選択するにしても、最も重要なのは「需要・ニーズ」であると言って良いでしょう。需要がなければ収益が発生せず、赤字になってしまうからです。

まずは、周辺地域の特徴を知ることから始めましょう。ファミリー層が多い住宅街なのか、1人暮らしの学生が多いエリアなのか、車の利用者が多いエリアなのかといった特徴を整理してみると良いでしょう。

(2)土地の立地・広さ・形状

立地は、需要・ニーズに直結する要素です。特に、土地活用の方法を検討する上では「最寄駅からの距離」が重要となります。

また、土地の広さや形状によって、活用方法の選択肢が絞られることもあります。

(3)土地活用で問題となる規制がないか

特に問題となりがちなのが、建物を建てる場合の規制です。

- 建築物の高さ・建ぺい率・容積率などに制限が設けられている

- ワンルームマンションが建てにくくなる「ワンルーム条例」が定められている

このような規制があると、想像していた土地活用ができないこともあります。

(4)土地活用をする人の資産状況

アパートやマンションなどの建物を建てる場合には、多額の初期費用が必要となります。

もちろん、その金額のすべてを現預金で持っている必要はありません。基本的にはローンを組むことになりますが、一定の資力がなければローンの審査を通過できません。

このように、土地活用をする人の資産状況によって土地活用方法の選択肢が変わることがあります。

(5)相続税等の節税効果の有無

土地活用の方法を検討する際に意識したいのが「節税効果」です。

例えば、土地を持っていると、毎年「固定資産税」が課税されます。また、都市計画区域と呼ばれる市街地では「都市計画税」もかかってきます。

しかし、ここに住宅を建築すると「住宅用地の特例」により税金が大幅に下がります。

| 固定資産税 | 都市計画税 | |

|---|---|---|

| 1戸あたり200平米までの部分 (小規模住宅用地) | 課税標準額=評価額×1/6 | 課税標準額=評価額×1/3 |

| 1戸あたり200平米を超える部分 (一般住宅用地) | 課税標準額=評価額×1/3 | 課税標準額=評価額×2/3 |

また、土地を活用することで、自身が死亡した際の相続税対策に繋がり、より多くの資産を次の代に残すこともあります。そのような節税効果も含めて、各社から取得した土地活用プランを見比べてみると良いでしょう。

なお、税金についてより詳しいことを相談したい方は、税の専門家である税理士に相談しましょう。

3. 土地活用ではなく売却も検討する

次のような方は土地を売却することも検討してみましょう。

(1)土地活用が現実的でないケース

立地や自身の資力の問題などによって、土地活用が現実的でない方もいらっしゃるでしょう。そのような方は、無理に活用する必要はありません。

「土地活用も現実的でないし、こんな田舎の土地(建物)は売りたいけど売れないだろう」とお考えの方でも、意外と買い手がつくケースもあるため、一度不動産会社に連絡してみることをおすすめします。

老朽化した空き家など、「訳あり物件」を積極的に購入している業者も存在しますので、諦めすに査定を依頼してみましょう。

(2)土地が遠方にあるケース

土地が自宅から遠方にあり、管理しきれないというケースです。

土地活用の方法によっては管理も委託することができますが、「自分がすぐに見に行くことができない場所のオーナーにはなりたくない」という方は、売却も検討してみましょう。

(3)土地の税金・維持管理の負担を避けたい人

相続した土地の税金関係や、維持管理に労力を費やしたくない方は、売却してしまうのも一つの手です。

(4)遺産分割をするケース

被相続人の子が2名以上いるケースなど土地を複数人で相続する場合は、土地を売却して現金化し、その現金を公平に分ける方が堅実です。

共同名義での土地活用は手続きも煩雑になりトラブルの元となるため、あまりおすすめできません。

- 様々な契約には所有者全員の同意が必要であり、必要書類も全員分の署名押印が必要

- 利益の配分や業務分担で揉める可能性がある

遺産分割をするものの、どうしても土地を活用したい場合は、「現物分割」か「代償分割」の方法をとってから活用すると良いでしょう。

「現物分割」とは、土地を複数の相続人で分筆して(一つの土地を複数の土地に分けて)登記する分割方法です。

「代償分割」とは、相続人の1人が土地の全てを相続して、その代償として他の相続人に金銭を渡す分割方法です。

4. 相続した土地をそのままにしておくとどうなる?

(1)固定資産税などの維持費がかかり続ける

相続した土地を活用しないまま放置しておいても、利益が発生することはありません。維持・管理しているだけでも、固定資産税などの費用が発生します。

自身で利用しないのであれば、売却するか、何らかの土地活用をして収益化することを検討すべきでしょう。

(2)空地や空き家の維持管理が大変

空き地は放置しておくと雑草などが生い茂り、近隣から苦情が出てしまうこともあります。また、ゴミを不法投棄されてしまうケースも多くみられます。

定期的な草刈りやゴミ拾いなどは時間や労力がかかる大変な作業です。もちろん、業者に依頼することもできますが、それには費用がかかります。

空き家についても、定期的に換気や通水などをしないと、あっという間に老朽化していきますので注意しましょう。

(3)売れない&活用できない土地はどうする?

「田舎の土地で、売却も土地活用もできそうになく、どうしようもない」という場合には、そもそも相続をしない、つまり「相続放棄」をするというのも一つの選択です。

また、すでに相続をした場合には、「相続土地国庫帰属制度」を利用したり、無償で譲渡するなどの方法も検討すると良いでしょう。

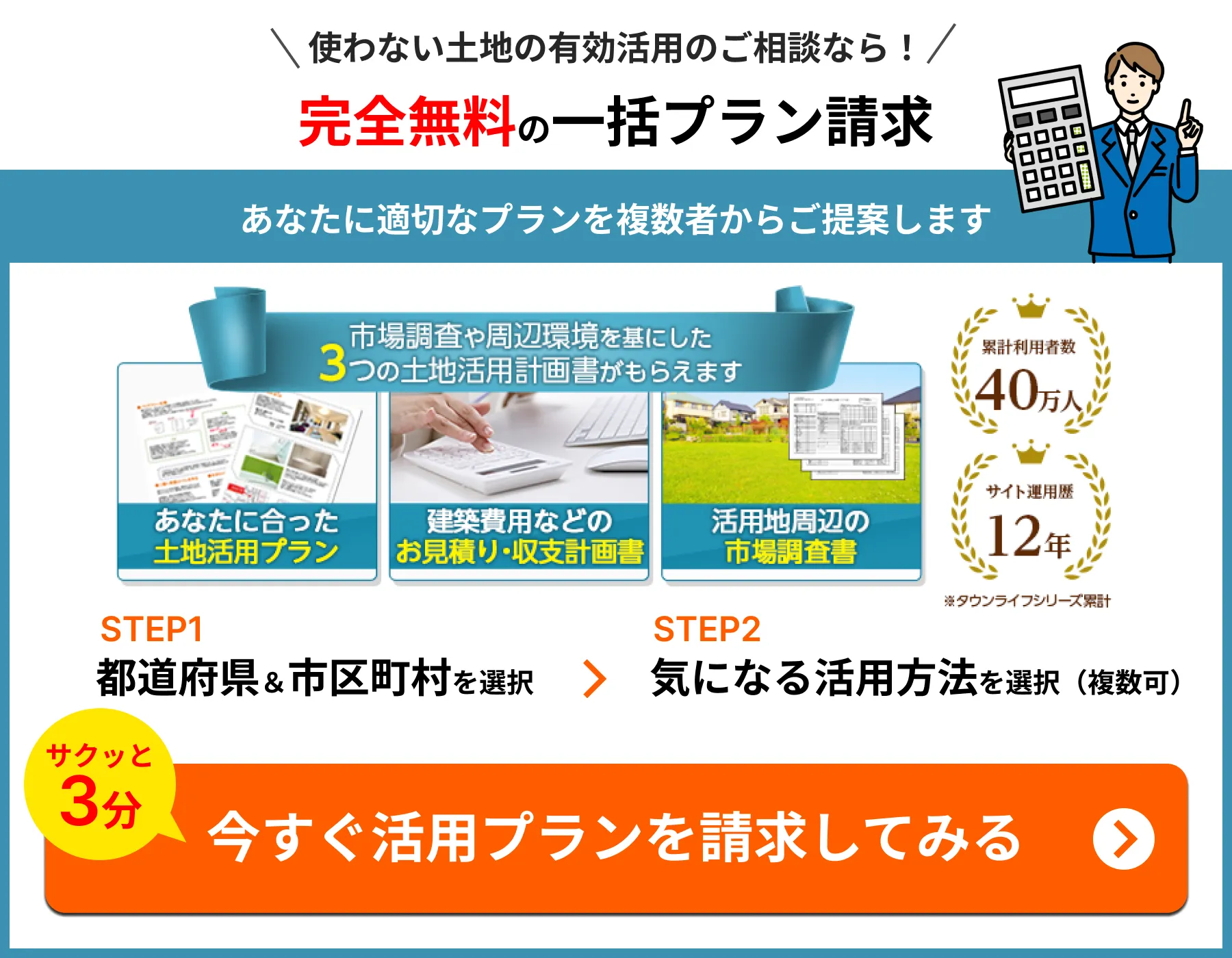

5. 土地活用プランは無料で取得可能!

ここまでお読みいただいた方の多くは、「自分が相続した土地や建物に最適な土地活用方法は何だろう?」とお悩みなのだろうと思います。

土地活用の初心者の方は、自身であれこれ考えるよりも、プロに相談して意見を聞いてみるのも一つの手です。

プロの意見を聞いてみると、自分では思い至らなかった魅力的なアイデアを発見できるかもしれません。

土地活用のプロに、土地活用のプランを提示してもらうのでれば、無料で一括請求をするのが圧倒的に便利で効率的です!各社のプランを見比べて、土地活用のイメージをより具体的にしてみてはいかがでしょうか。