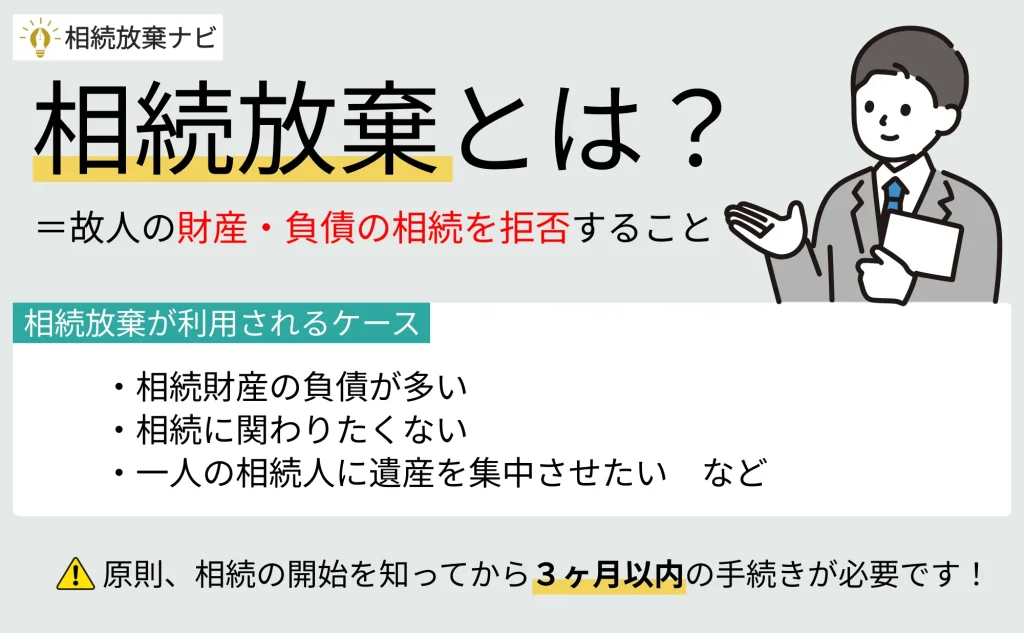

- Q. 相続放棄とは何ですか?

- 1. 相続が開始したときに選べる3つの方法

- 2. 相続放棄をするとどうなるの?その効果は?

- 3. 相続放棄のメリットとデメリット

- 4. どんな人が相続放棄すべき?

- 5. 相続放棄の件数:年間約28万件

- 6. 相続放棄の手続きの流れ・手順

- 7. 相続放棄の手続きは自分できる?

- 8. 相続放棄の期限は「相続の開始を知った日」から3ヶ月

- 9. 相続放棄にかかる費用はいくら?

- 10. 相続人全員が相続放棄した場合どうなるか

- 11. 相続放棄ができなくなるケースは?認められない事例もある

- 12. 相続放棄が却下されることはある?

- 13. 相続放棄をしても生命保険金や遺族年金は受け取れる?

- 14. 相続放棄と遺産放棄(遺産分割)の違い

- 15. 他の相続人が相続放棄をしているか確認する方法

- 16. 相続放棄に関するよくある質問【専門家が回答】

- 17. 相続に強い弁護士をお探しの方はこちらからご相談を!

Q. 相続放棄とは何ですか?

A. 相続人が、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の承継を拒否する意思表示のことです。

- 相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。

- 相続財産が債務超過の場合、相続放棄をすることで債務を免れることができます。

- 相続放棄は、他の相続人の同意なしに単独で行うことができます。

- 相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書等を提出し、それが受理されることによって認められます。

- 3か月以内で相続放棄をすべきかの判断がつかないときには、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てができます。この申立てが認められると、熟慮期間がさらに3ヶ月〜6ヶ月程度伸長されます。

- 3ヶ月以上経過した後になり、被相続人の債権者から請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても相続放棄が認められる場合があります。

- 相続放棄をすると、後順位者が相続人となることがあります。たとえば、すべての子が相続放棄をすると、直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。さらに全ての直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人となります。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

相続放棄についてもっと詳しく知りたい方は、続きもご覧ください。

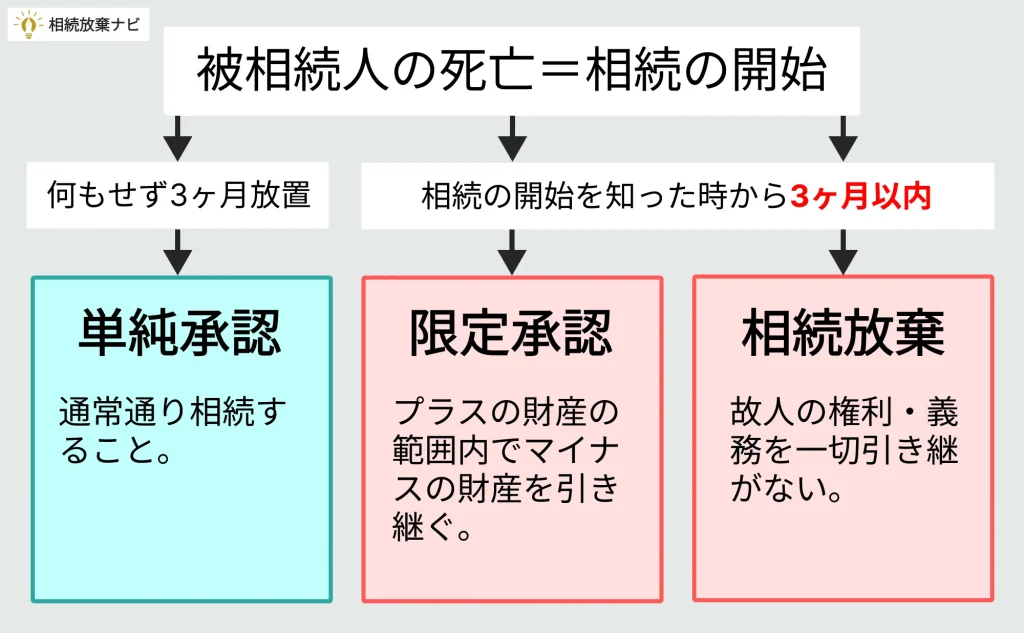

1. 相続が開始したときに選べる3つの方法

相続が開始したとき、相続人の方は、下記の3つの方法から最適な相続方法を選ぶことができます。

| 相続方法 | 内容 |

|---|---|

| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ |

| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ |

| 相続放棄 | プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない |

(1)全ての財産を一切引き継がない「相続放棄」

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。相続放棄をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書と添付書類(戸籍謄本等)を提出する必要があります。

相続放棄は他の相続人との合意なしに単独で行うことができます。

手続きが比較的容易で、債務を一切引き継がなくて良いという強力なメリットがあることから、利用者が多いのも特徴です。相続放棄の年間の受理件数は約28万件にも及びます(令和5年 司法統計年報 3家事編)。

なお、被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

◼️関連記事:生前に相続放棄はできる?有効な代替策についても解説

(2)全ての権利・義務を引き継ぐ「単純承認」

単純承認は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ方法です。単純承認をするための特別な手続きはありません。何もしなければ自動的に単純承認となります。

相続人が複数名いる場合は、原則として法定相続分による割合で相続することになりますが、具体的に誰が何を取得するかについては、遺産分割協議などで決めることになります。

(3)故人の財産の限度で債務を引き継ぐ「限定承認」

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。限定承認をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に限定承認申述書や財産目録を提出する必要があります。

ただし、相続放棄は相続人1人で行うことができますが、限定承認は相続人全員で家庭裁判所へ申述しなければなりません。

特定のケースでは大きな利点のある限定承認ですが、手続きの煩雑さなどが理由で利用者は多くはありません。限定承認の年間の受理件数は700件程度にとどまります(令和4年 司法統計年報 3家事編)。

2. 相続放棄をするとどうなるの?その効果は?

(1)親の借金など、負債・債務を引き継がなくて良くなる

相続放棄を行った場合、相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます(民法第939条)。

したがって、被相続人が所有してた不動産や預貯金等のプラスの財産、借金等のマイナスの財産、いずれも一切相続することはありません。

つまり、親の借金など、本来引き継ぐこととなる負債や債務も引き継がなくて良くなります。

なお、「一部の財産だけ相続放棄して、その他一部の財産だけ相続する」ということはできません。例えば、

- 土地や建物だけ相続して、借金は相続しない

- いらない土地(田畑や山林等)だけ相続放棄して、預貯金は相続する

といったことはできません。

また、一度相続放棄してしまうと、その後撤回することはできません。

◼️関連記事:遺産の一部だけ相続放棄することはできない!代替手段や注意点も紹介

◼️関連記事:相続放棄の取消し・撤回が可能なケースは?認められる事例や方法を紹介

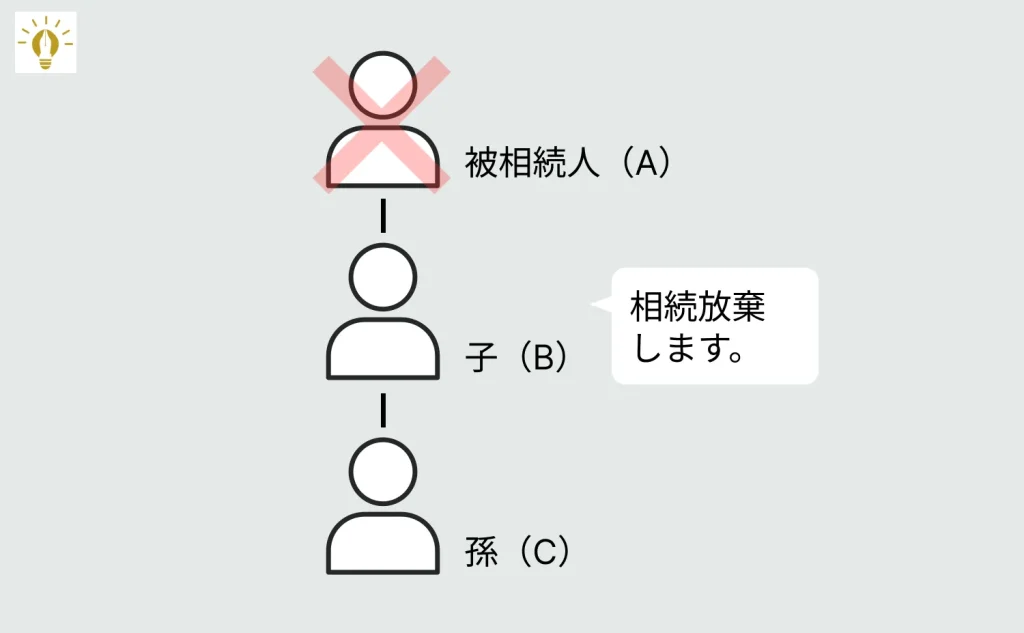

(2)相続放棄をしても代襲相続は生じない

代襲相続とは、被相続人が死亡した時、本来相続人となるはずであった人が既に死亡するなどをしていた場合に、その子などが代わって相続する制度のことです。例えば、故人A・子B・孫Cがいたとして、Aが死亡した時点で既に子Bが死亡していた場合、一世代飛ばして孫Cが相続人となるのが代襲相続です。

しかしながら、相続放棄では代襲相続は発生しません。例えば、故人A・子B・孫Cがいたとして、子Bが相続放棄をしたとしても、孫Cが相続人になるわけではありません。

これも、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとして扱われる民法第939条による効果の一つです。

◼️関連記事:相続放棄しても代襲相続は起きない!3世代の相続について詳しく解説

3. 相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄の最大のメリットは、被相続人が負っていた借金等の負債を引き継がなくて済む点にあります。その他、相続財産を特定の相続人に集中させることができることや、相続に関わる親族間での紛争に関わらなくて済むといったメリットもあります。

一方、負債のみならず、預貯金等のプラスの財産も引き継げなくなる点はデメリットといえます。また、相続放棄を行うには、必要書類を作成・収集し、家庭裁判所に提出することが必要ですから、一定の労力や費用がかかります。このような点もデメリットの一つと言えるでしょう。

相続放棄のメリットとデメリットについては、下記の記事で詳しく解説しています。

4. どんな人が相続放棄すべき?

相続放棄をした方が良いかどうかは一概に断言することはできませんが、次のような方は相続放棄をした方が良い可能性が高いでしょう。

(1)相続放棄した方が良いケース

- 被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い

- 他の相続人や親族と関わりたくない

- 被相続人と疎遠・絶縁状態のため相続する気がない

- 遺産を特定の相続人に集中させたい

相続放棄をした方が良い典型的なケースは、被相続人のマイナスの財産(借金等)がプラスの財産よりも多いケースです。通常どおり相続すると、相続人が代わりに借金等を返済していくことになってしまうため、相続放棄をするのです。

また、被相続人に借金等がなくても相続放棄は利用されます。例えば、兄弟など相続人が複数人いる場合に、遺産を特定の相続人に集中させるために、他の相続人が相続放棄をするようなケースです。

なお、明治安田生命グループの研究機関である明治安田生活福祉研究所(現在の名称は「株式会社明治安田総合研究所」)が2015年に行った調査によると、「別の兄弟が家を継いだから」あるいは「別の兄弟が親の世話をしているから」といった理由で相続放棄をする人の割合が多いようです。

-1024x642.webp)

要するに、特定の相続人に遺産を集中させる目的で相続放棄を利用される方が多いということがわかります。

(2)相続放棄しない方が良いケース

反対に、次のような方は相続放棄をしない方が良いでしょう。

- 被相続人のマイナスの財産よりもプラスの財産の方が多い

- 債務を負ってでも引き継ぎたい財産がある

仮に、被相続人に借金などのマイナスの財産があったとしても、プラスの財産の方が多いのであれば、相続放棄をするよりも、相続をした上で借金等を返済した方が経済的には得です。

また、できれば相続放棄をしたいけれども、どうしても引き継ぎたい財産(家宝や美術品等)があるようなケースも、安易に相続放棄をすべきではありません。そのようなときは、限定承認を利用するなど、他の手段も含めて慎重に検討した方が良いでしょう。

相続放棄をした方が良い人、しない方が良い人については、下記の記事でも詳しく解説しています。

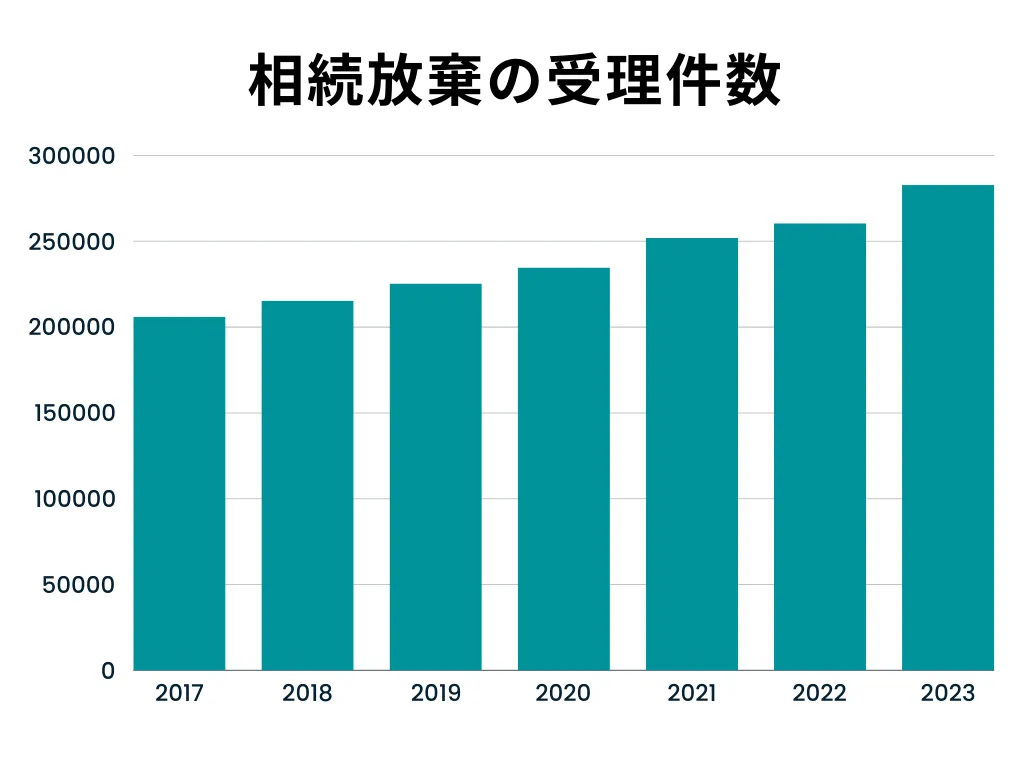

5. 相続放棄の件数:年間約28万件

2017年(平成29)以降、日本国内の相続放棄の受理件数は年間20万件を超えるようになり、2021年には25万件を突破。そして、2023年(令和5年)の相続放棄の受理件数は282,785件と過去最高を記録しています。

年間28万件という数字を見ると、「意外と多くの人が相続放棄をしているんだな・・・」と感じる方が多いのではないでしょうか。

| 年度 | 相続放棄(受理件数) | 死者数 |

| 2016年(平成28年) | 197,656件 | 1,307,748人 |

| 2017年(平成29年) | 205,909件 | 1,340,397人 |

| 2018年(平成30年) | 215,320件 | 1,362,470人 |

| 2019年(令和元年) | 225,416件 | 1,381,093人 |

| 2020年(令和2年) | 234,732件 | 1,372,755人 |

| 2021年(令和3年) | 251,994件 | 1,439,856人 |

| 2022年(令和4年) | 260,497件 | 1,569,050人 |

| 2023年(令和5年) | 282,785件 | 1,575,936人 |

根拠となる資料[開く]

・令和4年 司法統計年報 3家事編

・令和5年 司法統計年報 3家事編

・平成 29 年(2017) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・平成 30 年(2018) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・令和3年(2021) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・令和4年(2022) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

・令和5年(2023) 人口動態統計月報年計(概数)の概況

上記のグラフや表を見てもわかるとおり、相続放棄の受理件数は年々増加傾向にあります。

相続放棄の件数の推移や増加傾向の理由については、下記の記事で詳しく紹介しています。

◼️関連記事:相続放棄の受理件数・利用件数は年々増加。放棄の理由の典型は?

6. 相続放棄の手続きの流れ・手順

相続放棄の手続きの流れ・手順をまとめると、次の図のようになります。

【手順1】相続人が誰であるか確認する

相続関係図などを作成し、本来相続人となる人(法定相続人)が誰であるのかを確認します。自分が見るためのメモ書きですから、手書きで問題ありません。

◼️関連記事:相続放棄での相続人の範囲はどこまで?相続順位や手続き後にどうなるかも解説

【手順2】被相続人の財産を調査する

金融機関に問い合わせるなどして被相続人が残した財産を可能な限り調査し、相続放棄をすべきか否か検討します。

ここでいう「財産」には、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろん、ローンや借金などのマイナスの財産も含みます。

ただし、残された財産がどうであれ相続放棄をする意思が確定しているのであれば、無理に相続財産を調べる必要はありません。

◼️関連記事:相続財産の調査方法一覧|自分で漏れなく探すためのマニュアルを公開

◼️関連記事:相続放棄前の財産調査は不要!財産不明でも受理される方法

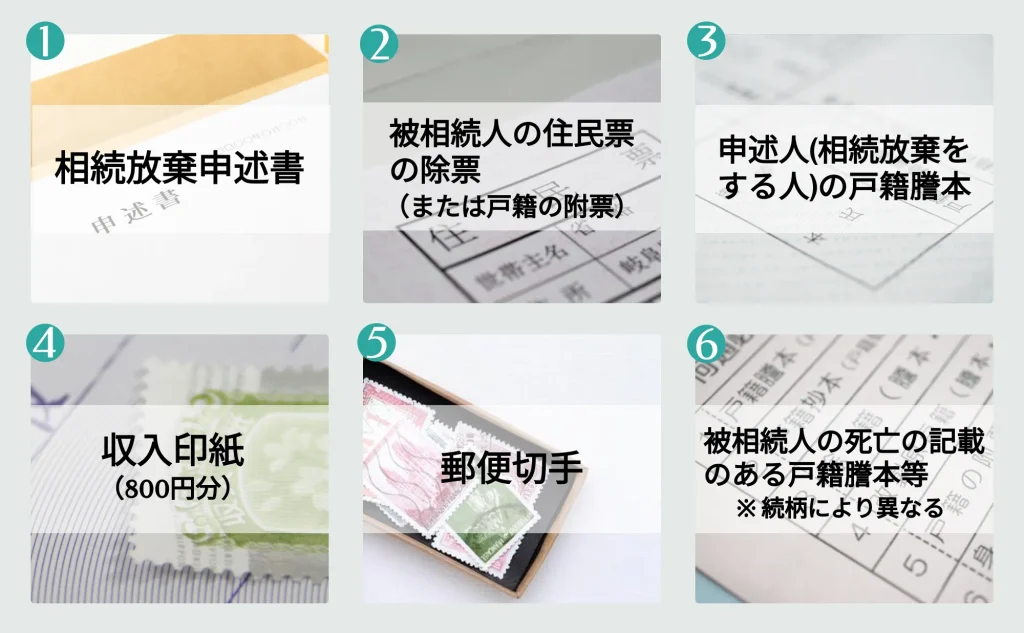

【手順3】家庭裁判所に提出する必要書類を集める

家庭裁判所に提出する必要書類(戸籍謄本等)を取得します。被相続人と申述人(相続放棄をしたい人)との続柄によって、必要となる添付書類は異なります。

必要書類は裁判所のホームページにも掲載されていますが、それを見てもよくわからない方は下記の記事も参考にしてください。

【手順4】相続放棄申述書を作成する

相続放棄申述書を作成します。相続放棄申述書は、雛形を印刷して手書きで記入しても良いですし、PCでワードなどを使って作成しても構いません。申述書の詳しい書き方は、こちらの記事「相続放棄申述書の書き方を専門家が解説!提出方法や必要書類も 【見本あり】」で解説しています。

【手順5】相続放棄申述書と添付書類を家庭裁判所に提出する(郵送でもOK)

相続放棄申述書と、戸籍謄本等の添付資料を家庭裁判所に提出します。管轄の家庭裁判所に直接提出しに行くことはもちろん、郵送で送付しても構いません。

例えば、大阪に住んでいる人が熊本の裁判所に提出するなど、遠隔地の裁判所に提出する必要がある場合は郵送の方が良いでしょう。

直接持参する場合は、提出する窓口がどこにあるのか、事前に裁判所に電話するなどして確認しておくとスムーズです。

なお、相続放棄をするには、必ず家庭裁判所に申述する手続きを行わなければなりません。相続人間で念書や合意書などを作成したとしても、相続放棄をしたことにはならないので注意しましょう。

また、相続放棄申述書と添付書類を裁判所に提出するところまでを、3ヶ月の期限内に行う必要があります。

【手順6】家庭裁判所から送られてくる照会書(回答書)に回答する

必要書類を家庭裁判所に提出すると、約1週間〜10日程度で、相続放棄照会書(回答書)が送られてきます。この回答書に必要事項を記入し、家庭裁判所に返信する必要があります。

【手順7】家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

回答書を返送し、相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これで相続放棄の手続きは終了です。

【手順8】必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の発行を申請する

被相続人の債権者から債務の返済を求められている場合や、不動産登記の名義変更を行う場合などは、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得します。特に必要でない場合は取得しなくても構いません。

7. 相続放棄の手続きは自分できる?

(1)相続放棄の手続きは自分でやってもOK

相続放棄の手続きの手順は上記のとおりです。手続きは訴訟のように複雑なものではありませんから、自分で行うこともできます。

戸籍謄本等の必要書類を不足なく集め、申述書等の作成ができそうであれば、自力で進めてみても良いでしょう。

下記の記事では、相続放棄のやり方や手順を詳しく解説しています。相続放棄を自分でやりたい方は参考にしてみましょう。

(2)相続放棄の手続きを自分でやるリスク

後ほど説明するように、相続放棄の手続きには期限があります。具体的には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に必要書類を家庭裁判所に提出しなければなりません。

万が一、必要書類の収集や作成などに手間取ってしまい、うっかり期限を徒過してしまうと、原則として相続放棄はできなくなってしまいます。

また、相続財産の「処分」に該当する行為など、相続放棄をする前にやってはいけないことがあります。

そのようなルールを知らないまま禁止されている行為をしてしまうと、同じく相続放棄ができなくなってしまうリスクがあります。

なお、相続放棄の手続きは、一度完了してしまうと撤回することができません。

このように、専門家のアドバイスを受けずに自力で手続きを進めることは、少なからずリスクを伴うことは覚えておくべきです。

ご不安な方は、相続に強い弁護士に相談するようにしましょう。

(3)相続放棄を自分でやるか弁護士に任せるか

ここまでの解説を読んで、「どんなケースでは自分でできて、どんなケースでは弁護士に任せた方が良いの?」という判断基準が気になる方もいらっしゃると思います。

もちろん、自分でできるかどうかは人によって異なるので一律には言えませんが、次のような方は比較的簡単に手続きができますので、自分でやってみても良いかもしれません。

- 同居している親が亡くなった場合の相続放棄

- 戸籍・除籍・改正原戸籍等の扱いに慣れている場合

反対に、次のようなケースでは無理に自分で進めるのではなく、弁護士に相談・依頼をした方が良いでしょう。

- 既に期限がギリギリとなっているケース

- 戸籍・除籍・改正原戸籍などを正確に読み取る自信がない

- 相続放棄したい人が未成年である

- 故人に消費者金融の利用経験がある

- 長らく疎遠で被相続人の情報が少ない

- 仕事や育児で忙しくて大変

- 相続財産の処分に該当する行為をした可能性がある

なお、次のような方は、必要書類が大量になる傾向があります。

- 相続放棄をしたい人が、被相続人の兄弟姉妹や甥姪にあたるケース

- 代襲相続が発生しているケース

このような方も弁護士等の専門家に依頼することを検討した方が良いでしょう。

8. 相続放棄の期限は「相続の開始を知った日」から3ヶ月

相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければなりません(民法第915条1項)。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。その場合、単純承認したものとみなされ、通常通りすべての財産を相続することになります(民法第921条2号)。

「期間を知らなかった」「そのようなルールは知らなかった」といった言い分は認められませんので注意しましょう。

(1)相続放棄の期限の起算点に注意

相続放棄の期限(熟慮期間)の起算点は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」(民法第915条1項)です。

この起算点について、「被相続人が死亡した日」と理解されている方もいますが、それは誤りです。

正確には、結果として「被相続人が死亡した日」が起算点となるケースはあるけれども、そうでないケースもある、ということになります。

起算点を間違って理解していると、「本来相続放棄できたはずなのに、できないと思って相続してしまった」など、取り返しのつかない事態になることもあるので注意が必要です。

(2)相続放棄の申述期間の伸長の申立て

上記のとおり、相続放棄には3ヶ月の期限(熟慮期間)がありますが、期限に間に合わなそうな場合には、家庭裁判所に申し立てて期限を延長してもらえることがあります。

では、どのような場合に期間の伸長が認められるのでしょうか。ここで参考になるのは、裁判所のウェブサイトの記載です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。もっとも、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。

裁判所HP「相続の承認又は放棄の期間の伸長」引用

この記述から、主に相続財産の調査に時間が必要なケースが想定されていると考えられます。

例えば、次のような事情があれば、熟慮期間の伸長が認められる可能性があります。

- 特定の相続人が相続財産に関する情報を開示してくれない

- 借金等の負債の調査に時間がかかる

- 相続関係が複雑で、必要書類の取得に時間がかかる

期間伸長の申立てについては、下記の記事で詳しく解説しています。

(3)3ヶ月以上経過しても例外的に相続放棄が認められるケース

相続開始を知ってから3ヶ月以上が経過していたとしても、あまりにも相続人にとって不利益な結果となる場合には、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。

過去の裁判例では、以下のようなケースで相続放棄が認められています。

・3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

・かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、

・相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、

熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきである。

相続人が相続財産の一部の存在を知っていた場合でも、

・自己が取得すべき相続財産がなく、

・通常人がその存在を知っていれば当然相続放棄をしたであろう相続債務が存在しないと信じており

・かつ、そのように信じたことについて相当の理由があると認められる場合には、

熟慮期間は、相続債務の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきである。

福岡高等裁判所平成27年2月16日決定

上記の裁判例は、いずれも「熟慮期間の経過後になって、被相続人が多額の債務を負っていたことが明らかになった」ようなケースです。そのようなケースであれば必ず相続放棄が認められるわけではありませんが、類似の状況でお困りの方は一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

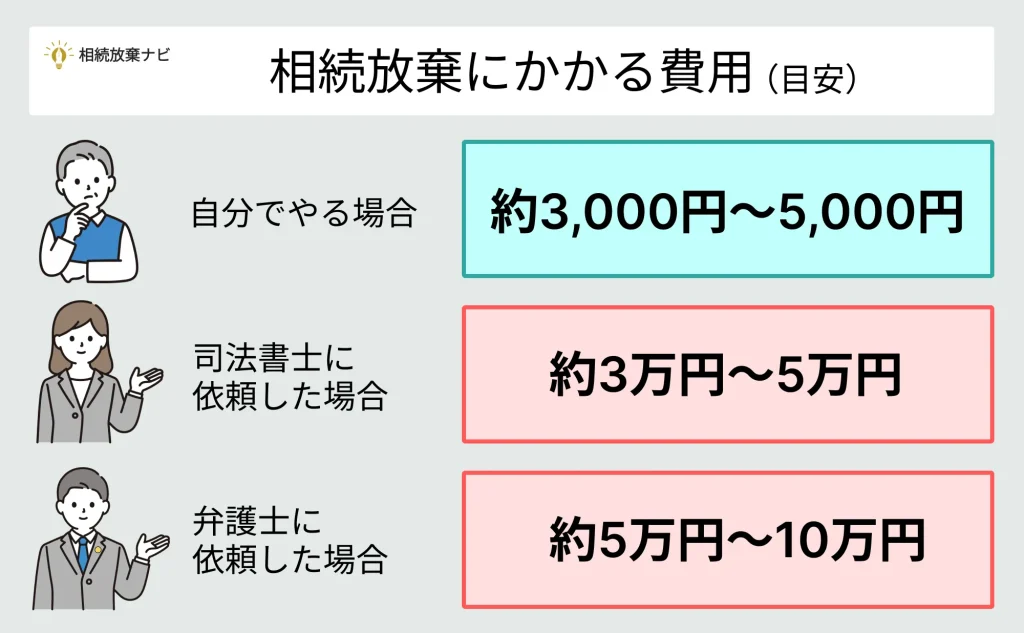

9. 相続放棄にかかる費用はいくら?

(1)手続きを全て自分でやる場合にかかる費用

相続放棄の手続きには、収入印紙代や戸籍謄本の取得費用などで、約3,000円〜5,000円かかるのが一般的です。ケースによって必要となる戸籍謄本等の量が異なることから、最終的にかかる費用にも幅があります。

(2)弁護士費用

相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合には、合計で5万円〜10万円程度の弁護士費用がかかります。

なお、経済的な理由などで弁護士費用の支払いが難しい場合には、法テラスの利用も検討してみましょう。収入が一定額以下であることなどの条件を満たせば、弁護士費用を立て替えてもらうことができます。

法テラスとは[開く]

法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、条件を満たす場合には弁護士・司法書士の費用等の立替えを行ってくれます。

相続放棄の手続きにかかる費用の内訳や、弁護士と司法書士の違いについては下記の記事で詳しく解説しています。

10. 相続人全員が相続放棄した場合どうなるか

(1)後順位者に相続権が移る

第1順位の相続人が全員相続放棄した場合には、それらの相続人は初めから相続人とならなかったものとして扱われるため、相続権は第2順位の人たちに移ります。

同様に、第2順位の相続人が全員相続放棄した場合には、それらの相続人も初めから相続人とならなかったものとして扱われるため、相続権は第3順位の人たちに移ります。

法定相続人の範囲や優先順位に関する基本的なルールは、下記の記事で詳しく解説しています。

(2)後順位者がいない場合は相続財産清算人の選任

では、第3順位の人たちも全員相続放棄をした場合など、後順位者がいないときはどうなるのでしょうか。

本来相続人となり得る人が全員相続放棄をして、後順位の相続人もいない場合は、相続人が不在となります。この場合、残った財産は最終的に国庫に納められます。

ただし、自動的に国庫に帰属されるわけではなく、相続財産清算人(旧 相続財産管理人)の選任を申立てるなどの手続きが必要となります。相続財産清算人の選任の申立ての流れや費用、予納金等については、下記の記事で詳しく解説しています。

(3)土地や空き家など、相続放棄をしても管理義務(保存義務)が残ることもある

「相続放棄さえしてしまえば全ての責任から解放される」と思ってしまいがちですが、そうとは限らない点には注意が必要です。相続放棄をした人であっても、一定の場合には相続財産を管理しなければならないのです。

この点については、民法940条に規定があります。なお、改正後の民法940条は、2023年4月1日から施行されています。

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

民法940条

この規定によれば、相続人全員が相続放棄をしたとしても、相続財産を「現に占有している」人については、相続財産清算人に相続財産を引き渡すまでの期間、保存義務を負うことになります。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

- 故人Aさんは夫を早くに亡くしたので配偶者はいない。

- Aさんの子として、同居している長男と、別居している次男がいる。

- Aさんの相続財産には、長男と同居していた家・預貯金・借金300万円がある。

- Aさんが亡くなった際、子ら(長男と次男)は、家がかなり古くなってきたことから、家を相続する必要はないと考えて相続放棄することにした。

このケースで、長男が相続放棄をする時点で家に住んでいるのであれば、長男は家を「現に占有している」と言えますので、相続放棄後も家の保存義務を負うことになります。

保存義務の内容や対処法などについては、下記の記事で詳しく解説しています。

11. 相続放棄ができなくなるケースは?認められない事例もある

相続放棄をしたくても、民法に定められている一定の行為をしてしまうと、単純承認したものとみなされて相続放棄ができなくなってしまうことがあります。これを「法定単純承認」といいます。相続放棄ができなくなってしまうケースの中でも特に多い事例は次の2つです。

(1)相続放棄できる期限(熟慮期間)が過ぎてしまった

上述したとおり、相続放棄には3ヶ月の期限(熟慮期間)があり、それを過ぎてしまうと原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。

被相続人の死後、様々な手続きに追われていると、3ヶ月は想像以上にあっという間に過ぎてしまいます。また、相続財産の調査や戸籍謄本等の取得も、意外と時間がかかるものです。

相続放棄を検討している方は、弁護士に依頼するにしても、自分でやるにしても、できるだけ早く行動するようにしましょう。

(2)相続財産の処分に該当する行為をしてしまった

相続放棄をする前に相続財産の「処分」に該当する行為を行ってしまうと、その人は単純承認したものとみなされ、相続人としてすべての債権債務を相続することになります(民法第921条1号)。つまり、相続放棄をすることはできなくなります。

「処分」とは、例えば、相続財産の一部を売却したり、捨ててしまったりする行為です。他にも、次のような行為は相続財産の処分に該当する可能性があります。

- 遺産に含まれる土地や建物を売却する

- 遺産に含まれる建物を取り壊す

- 被相続人の預金を解約する

- 被相続人の株を売却する

- 被相続人が経営していた会社の株主権を行使する

- 被相続人が有していた債権について取り立て行為をする

- 被相続人が有していた過払金返還請求権を行使する

- 水道光熱費・携帯電話代・未払い賃料・入院費用など、被相続人が負っていた債務について相続財産から弁済する

- 経済的価値のある物品の形見分け(遺産を誰かにあげる、もらう行為)

- 被相続人が住んでいた家の賃貸借契約を解約する

- 被相続人が住んでいた家の敷金を受領する

- 相続人として遺産分割協議を行う

何が処分行為に該当するかについては、法律で明確に規定されているわけではありませんので、慎重に行動する必要があります。「これってやっても大丈夫なのかな?」と少しでも迷った場合は、相続放棄の手続きを依頼している弁護士に確認しましょう。

処分行為の具体例については下記の記事でも詳しく解説しています。相続財産を被相続人の葬儀費用に充てる行為など、やっても問題ない行為も存在します。やって良いこととやってはいけないことを整理しておきましょう。

12. 相続放棄が却下されることはある?

(1)相続放棄が却下される確率

最高裁判所が毎年公表している司法統計によれば、2023年の相続放棄の却下率は0.14%程度です2018年~2023年の6年間で見ると大体0.18%程度となります。

つまり、割合的には500件に1件くらいの確率で却下されていることがわかります。

相続放棄の却下率や、具体的な失敗事例などは下記の記事で詳しく解説しています。

(2)相続放棄が却下されたときの対処法

相続放棄の申述をしたものの、何らかの理由で家庭裁判所に却下されてしまった場合、その決定に不服があれば、即時抗告をすることができます(家事事件手続法201条9項3号)。

「即時抗告」という専門用語は少しわかりにくいですが、いわゆる「控訴」のように、上級の裁判所に改めて審理してもらう手続きをイメージしてもらえるとわかりやすいでしょう。

即時抗告を行うと、高等裁判所が審理を行ってくれます。家庭裁判所が一度「却下」の判断をしている以上、それを覆すのは容易なことではありませんが、覆る可能性が全くないわけではありません。

なお、即時抗告は、却下されてから2週間以内に行う必要があります(家事事件手続法86条)。準備期間がとても短い上、法的な知識を前提とした適切な主張・立証を行う必要がありますので、自分でやるのではなく、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

13. 相続放棄をしても生命保険金や遺族年金は受け取れる?

生命保険金(死亡保険金)は、契約内容によっては保険金受取人の固有の財産となり、相続放棄をしても受け取ることができます。

まずは、生命保険の内容と名義を確認しましょう。

- 被保険者=被相続人

- 受取人=相続放棄をした人

となっていれば、相続放棄をしたとしても、受取人の固有の財産として生命保険金(死亡保険金)を受け取ることができます。

死亡保険金のみなし相続税に注意![開く]

死亡保険金が相続財産に当たらないとしても、税制上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る場合、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません(国税庁HP)。ただし、相続税の基礎控除は適用されます。

また、遺族年金は、亡くなった方の相続財産ではなく、遺された家族や親族に支給されるものとされています。

したがって、相続放棄をした人も要件を満たせば遺族年金を受けとることができますし、既に遺族年金を受け取った人が相続放棄を行うこともできます。

14. 相続放棄と遺産放棄(遺産分割)の違い

「相続放棄」と「遺産放棄(財産放棄)」が同じことだと誤解をしている方が多いため、ここで違いを説明します。「相続放棄」と「遺産放棄(財産放棄)」は、その意味合いと法的効果がまったく異なりますので注意してください。

この記事でも解説しているように、相続放棄は、家庭裁判所において相続放棄の申述を行うことで「初めから相続人ではなかった」ことになる手続きです。

一方、遺産放棄(財産放棄)は、単に「遺産を受け取らない」という意思表示に過ぎません。そもそも「遺産放棄」や「財産放棄」は正式な法律用語ではありません。

多くの場合、遺産放棄(財産放棄)は、相続人間の遺産分割協議の中で「自分の取り分は0で構わない」と合意している状態、と見ることができるでしょう。

つまり、遺産放棄(財産放棄)をしても法的には相続人としての地位が残っていることになります。

相続放棄との大きな違いは、遺産放棄をしても、被相続人が抱えていた借金などのマイナスの財産の承継は拒否できない(債権者に対して対抗できない)点です。

相続放棄の場合は、初めから相続人ではなかったことになりますから、借金などの債務も承継しません。

正式な相続放棄の手続きを踏んでいないにも関わらず、「私は遺産相続を放棄したから大丈夫」と思っていると、多額の債務を負ってしまう可能性もありますので十分に注意してください。

15. 他の相続人が相続放棄をしているか確認する方法

相続放棄が無事に受理されたとしても、そのことが第三者に公表されるわけではありません。また、相続放棄をしたことで後順位の法定相続人に相続権が移ったとしても、後順位者にそのことが自動的に通知されるわけではありません。

そこで、ある人が相続放棄をしたのかどうかを確認するための制度として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」という制度が用意されています。

「自分に相続人としての地位が回ってくるかもしれないけど、他の相続人が相続放棄をしてるのかわからない。」という状況でよく利用される制度です。

本制度を利用できるのは次の方です。

- 相続人

- 被相続人の利害関係人(例えば、被相続人にお金を貸していた債権者等)

その他、申請に必要な書類などは下記の記事で詳しく解説しています。

16. 相続放棄に関するよくある質問【専門家が回答】

Q. 遺言書があっても相続放棄できる?

A. 被相続人が「○○を相続させる」という遺言書を遺していた場合でも相続放棄をすることはできます。

◼️参考になる記事:遺言書があっても相続放棄できる?「 相続させる」という遺言との優先順位は?

Q. 相続人が誰になるのかよくわからない

A. 関係者の人数が多い場合や代襲相続が発生する場合などは、相続人の把握が難しくなることもあります。相続人が誰であるかを見誤ると大きな損失につながる恐れもありますので、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

◼️参考になる記事:相続放棄での相続人の範囲はどこまで?相続順位や手続き後にどうなるかも解説

Q. 相続財産の有無や金額がわからない

A. 被相続人と疎遠であったなどの事情により、相続財産の有無や金額がほとんどわからない方も少なくありません。そのような場合は、金融機関等に連絡するなどして財産調査をすることが可能です。なお、多くの法律事務所では財産調査を含めて相続放棄の手続きを依頼することができます。

◼️参考になる記事:相続財産の調査方法一覧|自分で漏れなく探すためのマニュアルを公開

Q. 必要書類がよくわからない

A. 相続放棄をするには、申述書のほか、添付資料が必要です。必要な添付資料はケースによって異なります。ケース別での必要書類は「相続放棄の必要書類【一覧表あり】親子・兄弟・甥姪など続柄で整理」でご紹介しています。

期限内に必要書類を自力で作成・収集することが難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

Q. 収入印紙とは何ですか?どこで入手できますか?

A. 収入印紙とは、租税や手数料等の収納金を微収するために政府が発行する証票です。郵便切手のような見た目ですが、郵便切手とは異なります。収入印紙は、郵便局や法務局で購入することができます。

Q. 相続放棄申述書の書き方がわからない。関わりたくない場合の「放棄の理由」はどう書けば良い?

A. 相続放棄申述書の詳しい書き方は、こちらの記事「相続放棄申述書の書き方を専門家が解説!提出方法や必要書類も 【見本あり】」で解説しています。

なお、「他の相続人と関わりたくない」という理由で相続放棄をする場合は、最も近い理由である「生活が安定している」にチェックをしておけば良いでしょう。相続放棄をする理由について裁判所から深く追求されることは基本的にありません。

◼️参考になる記事:相続放棄の理由が「関わりたくない」ときの申述書の書き方 – 親族と疎遠の事例

Q. 申述書等の提出先はどこの家庭裁判所?

A. 書類の提出先となる家庭裁判所は、「亡くなられた方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所」です。管轄の裁判所は、裁判所のウェブサイトから対象となる地域を探して確認できます。

◼️参考になる記事:相続放棄はどこの家庭裁判所に申し立てる?書類の提出先や提出方法は?

Q. 兄弟・姉妹でまとめて相続放棄することはできる?

A. 兄弟姉妹でまとめて相続放棄をすることもできます。兄弟姉妹でまとめて手続きをすると、重複する戸籍謄本が1枚で足りるなどのメリットがあります。

また、兄弟姉妹でまとめて弁護士に依頼をすると、弁護士費用が割引されることもあります。ただし、全ての法律事務所がこのような費用体系を採用しているわけではない点にはご注意ください。

◼️参考になる記事:兄弟姉妹で相続放棄をまとめてする方法|必要書類や手続きの注意点を解説

Q. 相続放棄が完了するまでの期間はどれくらい?

A. 家庭裁判所に必要書類を提出してから、相続放棄の完了の通知が届くまでの期間は、3週間から1ヶ月程度です。

Q. 相続放棄についての相談先・相談窓口はどこ?

A. 相続放棄についての相談は弁護士にするのがおすすめです。無料相談ができる法律事務所もあるので積極的に利用してみましょう。弁護士は手続きの全てを、あなたの代理人として行うことができます。すでに相続放棄をすることが決まっていて、書類作成の代行のみ頼みたい方は、司法書士にお願いしても良いでしょう。弁護士と司法書士の違い等については、「相続放棄の相談は誰にする?弁護士・家庭裁判所・区役所等の相談先や費用を紹介」を参考にしてください。

Q. 相続放棄は弁護士等の専門家に依頼した方が良い?

A. 自力で進める場合にかかる時間や労力、相続放棄に失敗して債務を負ってしまうリスク等を最小限に抑えたい方は、弁護士に依頼した方が良いと思います。相続放棄を扱っている弁護士が所属している法律事務所は「相続放棄を扱う弁護士に依頼する」からご覧いただけます。

掲載している法律事務所ついて[開く]

日本弁護士連合会に登録されており、相続放棄を扱った経験のある弁護士が所属している法律事務所を掲載しています。

◼️関連記事:相続放棄を弁護士に依頼する時の流れ・手順・期間を詳しく解説

Q. 相続放棄は自分でできる?

A. もちろん、相続放棄手続きは自分で行うことも可能です。自分でやる場合は、期限内に手続きを行えるようスケジュールに余裕を持って行動しましょう。具体的な手順については「相続放棄を自分でやる!手続きの流れと具体的な方法を解説」で解説しています。

17. 相続に強い弁護士をお探しの方はこちらからご相談を!

相続放棄はもちろん、その他相続関係のお困りごとがある方は弁護士に相談してみましょう。相続放棄を扱っている弁護士をお探しの方は、「相続放棄を扱う弁護士に依頼する」をご覧ください。