相続放棄を検討する中で、そもそも相続人の範囲がどこまでなのかわからなかったり、相続順位のルールが理解しづらいこともあるでしょう。

「自分に相続権は回ってくるの?」「自分が相続放棄したら誰に影響を与えるの?」といった疑問を解決するために、相続人の範囲や相続順位をわかりやすく整理して解説します。

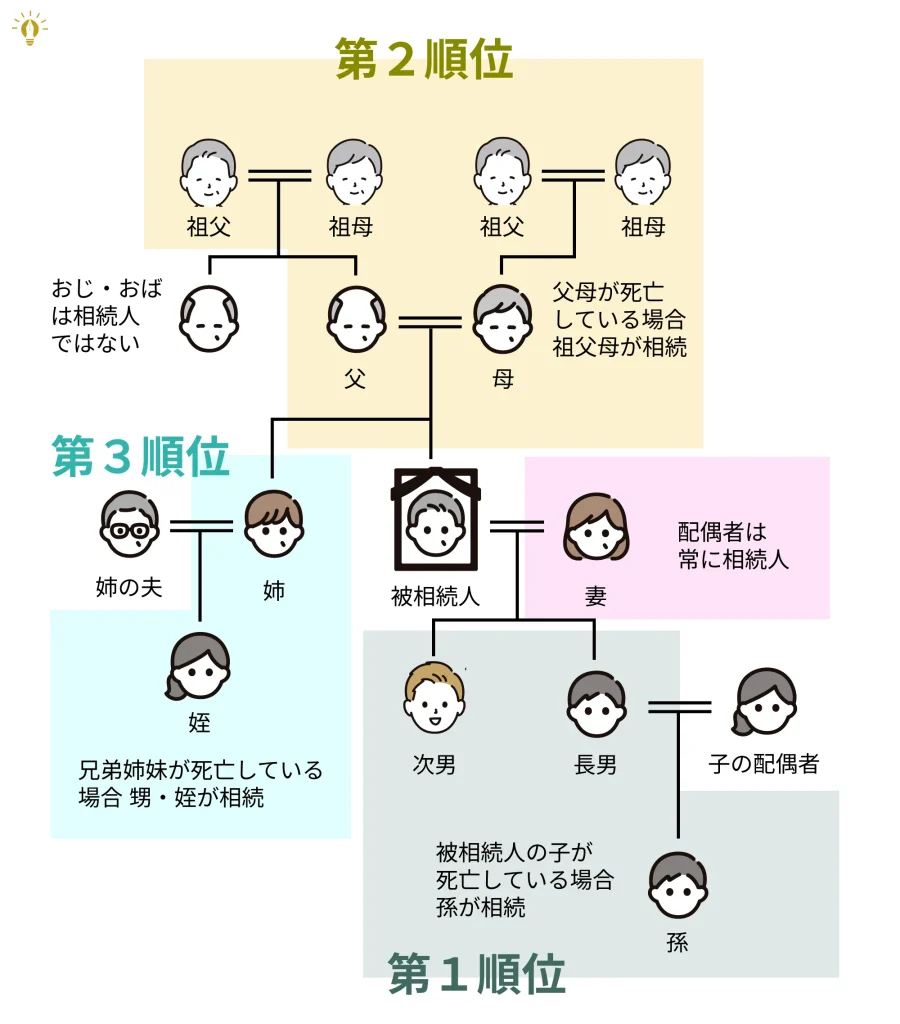

1. 相続順位の基本【図あり】

まずは、相続順位の基本ルールを確認しておきましょう。相続順位とは、遺産を引き継ぐ人の優先順位のことで、民法に細かく規定されています。

具体的には、配偶者は常に相続人となり、第一順位は被相続人(亡くなった方)の子や孫、第二順位は被相続人の両親や祖父母、第三順位は被相続人の兄弟姉妹と甥姪、という順番で相続すると定められています。

(1)法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続できる人のことです。法定相続人になる人は、被相続人の配偶者と被相続人の血族です。具体的には、次の表に記載した人が法定相続人となります(民法887、889、890条)。

| 優先順位 | 被相続人から見た続柄 |

|---|---|

| 第1順位 | 子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等) |

| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母等) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪) |

※配偶者は常に相続人となります。

被相続人が遺言書を残せば法定相続人以外の人に遺産を分けることもできますが、遺言書がない場合は法定相続人が遺産を相続することになります。

相続人が複数人いる場合には、相続人同士で遺産分割について協議し、具体的にどの財産を誰が相続するかを決めることになります。

(2)配偶者(妻・夫)は常に相続人になる

配偶者は常に相続人となります。

例えば、被相続人の妻Aと子Bがいた場合、相続人は妻Aと子Bの2名です。

(3)第一順位|被相続人の子や孫(直系卑属)

第一順位の相続人となるのは、被相続人の子などの直系卑属(ちょっけいひぞく)です。被相続人が死亡した時点で、すでに被相続人の子が死亡しており、孫が健在だった場合などは、被相続人の孫が相続人となることもあります(代襲相続)。

直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。養子も直系卑属に含まれます。被相続人の兄弟姉妹、甥・姪、子の配偶者などは直系卑属には含まれません。

少し難しい用語も出てきましたが、「被相続人の子や孫が最も優先して相続人になる」というポイントを押さえておきましょう。

(4)第二順位|被相続人の父母・祖父母(直系尊属)

次に優先して相続人になるのは、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属(ちょっけいそんぞく)です。

直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。養父母も直系尊属に含まれます。被相続人の叔父・叔母、配偶者の父母や祖父母などは直系尊属には含まれません。

第一順位の相続人がいる場合には、第二順位の人は遺産を相続することはありません。しかし、被相続人が死亡した時点で、

- 被相続人に子どもがそもそもいない場合

- 被相続人の子どもが全員相続放棄した場合

などには、第二順位の人に相続権が回ってきます。

なお、第二順位以降の相続人は、先順位の相続人と同時に相続放棄をすることはできません。

(5)第三順位|被相続人の兄弟姉妹・甥姪

次に優先して相続人になるのは、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人が死亡した時点で、すでに被相続人の兄弟姉妹が死亡しており、兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥・姪)が健在だった場合には、被相続人の甥・姪が相続人となります(代襲相続)。

第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹と甥姪に限られます。被相続人の兄弟姉妹については、再代襲は発生しません。つまり、被相続人が死亡した時点で、すでに被相続人の兄弟姉妹と甥姪が死亡していたとしても、甥姪の子が相続人になることはありません。

(6)第四順位は存在しない

法定相続人の範囲は、ここまで説明した第三順位までの人に限られます。第四順位は存在しません。

- 第三順位までの相続人がいない場合

- 法定相続人の全員が相続放棄をした場合

など、相続人が不存在となったときは、相続財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、相続する人がいないので国のものになるということです。

2. 遺産の取得割合の基本【一覧表あり】

ここまで、相続人となる人の範囲と、相続人の優先順位の基本ルールについて説明しました。続けて、被相続人の遺産の配分割合について解説します。遺産の配分割合も民法に定められています。

(1)法定相続分とは?

法定相続分とは、民法に定められた遺産分割の目安となる遺産の配分割合のことです。遺言書によって法定相続分に縛られることなく遺産の配分を指定することもできますが、遺言による指定がないときには法定相続分を基準に遺産を分けるのが基本となります。

相続人全員の合意があれば、遺産分割協議により、法定相続分によらない割合で遺産を分けることも可能です。

民法に定められた法定相続分をまとめると次表のようになります。

| 組み合わせ | 配偶者 | 第1順位(子や孫) | 第2順位(親・祖父母) | 第3順位(兄弟姉妹・甥姪) |

|---|---|---|---|---|

| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | ー | ー |

| 配偶者と父母 | 2/3 | ー | 1/3 | ー |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | ー | ー | 1/4 |

| 配偶者のみ | 全て | ー | ー | ー |

| 子のみ | ー | 全て | ー | ー |

| 父母のみ | ー | ー | 全て | ー |

| 兄弟姉妹のみ | ー | ー | ー | 全て |

(2)配偶者がいる場合の割合に注意

法定相続分のポイントの一つが、配偶者がいる場合の割合です。

続柄上、被相続人の配偶者との関係が薄くなるにつれて、取得する相続財産の割合も減っていきます。

例えば、被相続人と第3順位者(兄弟姉妹・甥姪)が相続人となった場合、配偶者が4分の3、第3順位者が4分の1の相続財産を取得します。

(3)同順位の相続人の数が複数の場合は均等に分ける

同順位の相続人の人数が複数の場合は、同順位の相続人同士で法定相続分を均等に分けます。

例えば、被相続人Xさんがなくなり、被相続人の妻A、子供B・Cの合計3名が相続人になったとします。このとき、配偶者である妻Aは1/2、第1順位の相続人である子供BとCが1/2の割合で相続をします。

そして、子供B・Cは同順位の相続人ですから、この2人で相続分を均等に分け合います。

その結果、最終的な法定相続分は、

- 妻A・・・1/2

- 子B・・・1/4

- 子C・・・1/4

となります。

もし子供が3名いるのであれば、同じように法定相続分である1/2を3人で分け合うことになりますので、子供3名の法定相続分はそれぞれ1/6ずつとなります。

3. 【ケース別】相続放棄をした場合の相続順位

ここからは、相続人の範囲をさらに具体的にイメージできるよう、具体的なケースを示しながら解説していきます。

(1)故人の配偶者が相続放棄をする場合

まずは、故人(被相続人)の配偶者が相続放棄する場合です。

配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は最初から相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

その結果、他の相続人がいれば、その相続人が全ての相続財産を相続することになります。例えば、被相続人に子がいれば、その子が全て相続することになります。

(2)故人の子が相続放棄をする場合

次は、故人(被相続人)の子が相続放棄をする場合です。

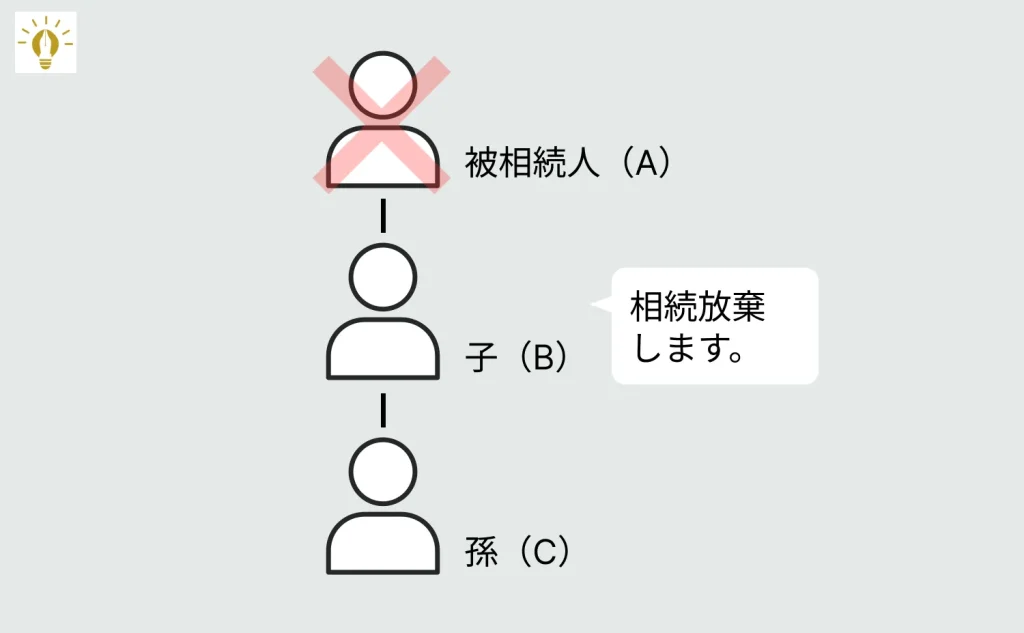

①被相続人に孫がいるケース

相続放棄をする子に、さらに子ども(被相続人からみて孫)がいた場合であっても、相続放棄を原因として孫が相続人になることはありません。

例えば、祖父Aさん、Aの子であるBさん、Bの子である孫Cさんの3世代の3名がいたとします。祖父Aさんが亡くなった時点でBさんが生きていれば、Aさんの遺産はBさんが相続するのが原則です。

ここで、Bさんが相続放棄をしたとします。その場合、Bさんは初めから相続人ではなかったことになりますので、Aさんの遺産を相続する権利を失います。

このとき、孫であるCさんは代襲相続人にはなりません。そもそもBさんは”初めから”相続人ではなかったものとして扱われるため、Cさんへの代襲相続は発生しないのです。

代襲相続について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

②子が1人のケース

被相続人の子が一人だけであった場合、その子が相続放棄をすると、第一順位の相続人がいなくなります。

その結果、第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母)に相続権が移ります。

もし第二順位の相続人がいなければ、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移ります。

もし第二順位の相続人も第三順位の相続人もいなければ、相続人は不存在となります。

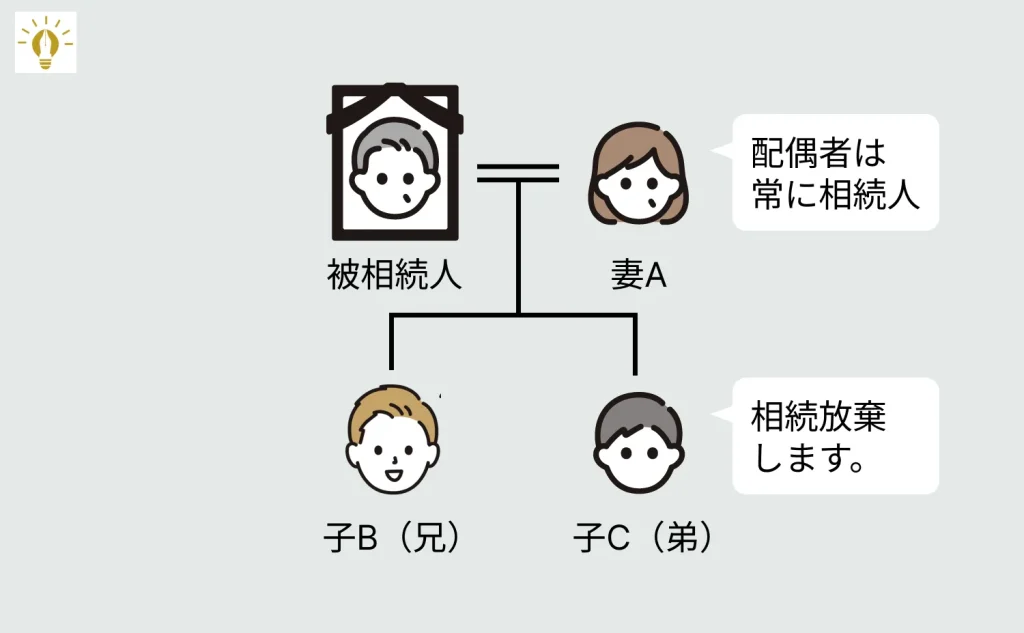

③子が2人以上のケース

子が2人以上いて、そのうちの1人が相続放棄をすると、他の子の相続分が増加します。

例えば、被相続人の妻A、被相続人の子B(兄)、被相続人の子C(弟)の3名が法定相続人となるケースで、子C(弟)だけが相続放棄をしたとします。

子Cだけが相続放棄をした場合、子Cは初めから相続人ではなかったものとして扱われます。したがって相続をする権利を持つのは妻Aと子Bの2名となります。

結果として、本来子C(弟)が取得する予定だった相続財産が子B(兄)に集中する形となります。

| 妻A | 子B(兄) | 子C(弟) | |

|---|---|---|---|

| 本来の相続分 | 2分の1 | 4分の1 | 4分の1 |

| 子C(弟)の相続放棄後 | 2分の1 | 2分の1 | なし |

第一順位の相続人(子B)が残っている以上、第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母)に相続権が移ることはありません。

反対に、子が2人以上いるケースでも、その子ら全員が相続放棄をした場合には、第一順位の相続人がいなくなりますので、第二順位の相続人(被相続人の父母や祖父母)に相続権が移ります。

もし第二順位の相続人がいなければ、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移りますし、第二順位の相続人も第三順位の相続人もいなければ、相続人は不存在となります。

(3)故人の父母が相続放棄をする場合

次は、故人(被相続人)の父母が相続放棄をする場合です。

①祖父母が健在のケース

被相続人の父母が相続放棄をし、相続する父母がいなくなってしまった場合には、被相続人の祖父母が相続人となります。

②祖父母が他界しているケース

被相続人死亡時点ですでに祖父母(および曽祖父母)が他界しているケースで、被相続人の父母が相続放棄をすると、第二順位の相続人がいない状態となります。

その結果、第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)に相続権が移ります。もし第三順位の相続人がいなければ、相続人は不存在となります。

(4)故人の兄弟姉妹が相続放棄をする場合

次は、故人(被相続人)の兄弟姉妹が相続放棄をする場合です。

兄弟姉妹が相続放棄をし、相続する兄弟姉妹がいなくなってしまった場合には、相続人は不存在となります。

なお、兄弟姉妹が相続放棄をしたことを原因とする代襲相続は発生しません。つまり、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をしたとしても、その兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥姪)が相続人になることはありません。

(5)故人の甥・姪が相続放棄をする場合

通常であれば被相続人の兄弟姉妹が相続人となるところ、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合などに、その兄弟姉妹の子ども(被相続人から見て甥・姪)が相続人になることがあります(代襲相続)。

被相続人の甥や姪が相続放棄をした場合、それ以上後順位の相続人はいませんので、相続人がいない状態となります。

4. 相続放棄はどこまで続く?

以上のとおり、相続放棄は、最大で第三順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹や甥姪)まで続くことがありますが、それ以上続くことはありません。

法定相続人の全員が相続放棄をした場合には、原則として相続財産を受け継ぐ人はいないことになり、相続財産は最終的に国庫に帰属します。つまり、国のものになります。

ただし、放っておけば自動的に国が相続財産を持っていって処理してくれるわけではなく、国庫に帰属させるまでの法的手続きが存在します。具体的には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらうなどの手続きを踏む必要があります。

また、ケースによっては、相続放棄をした後も相続財産の管理義務が残ってしまうことがあります。特に、相続財産の中にいらない土地や空き家などの不動産が含まれている場合には慎重な判断が必要です。

相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなった後の流れなどについては、下記の記事で詳しく解説しています。

5. 相続放棄の手続き・必要書類について

ここからは、相続放棄の手続きの注意点や必要書類について解説していきます。

最低限知っておきたいのは、①相続放棄の手続きには期限があるということと、②必要書類(戸籍謄本等)は被相続人との続柄によって異なるという点です。

相続放棄の方法・手順については下記の記事で解説していますので、相続放棄の手続きを自力で進めたい方は参考にしてみてください。

(1)相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述

相続放棄の手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければなりません(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といいます。

具体的には、期限内に、相続放棄申述書等の書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。

3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。その場合、単純承認したものとみなされ、通常通りすべての財産を相続することになります(民法921条2号)。単純承認とは、「通常通り故人の相続財産を全て相続します。」と認めることです。

もし、被相続人の相続財産の中に、借金やローンなどの債務、いらない田畑・農地・山林などが含まれていた場合、強制的にそれらも相続することになってしまいますので注意してください。

「手続きを自分でやっているのでは期限を過ぎてしまいそう」という方は、弁護士等の専門家に手続きの代行・代理を依頼するようにしましょう。

(2)必要書類は被相続人との続柄によって異なる

相続放棄の手続きに必要な戸籍謄本等の必要書類は、被相続人との関係(続柄)によって異なります。

被相続人と同居していた配偶者が相続放棄をするケースなどは比較的簡単に手続きを進めることができますが、

- 被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をするケース

- 代襲相続人が相続放棄をするケース

- 親族が離婚や養子縁組をしているケース

などは、取得する戸籍謄本が大量になることも少なくありません。

それに伴い、手続きの難易度も高くなりますので、ご不安な方は戸籍謄本等の収集も含めて弁護士に依頼した方が良いでしょう。

必要書類については下記の記事で詳しく説明しています。

6. 相続放棄をする相続人が未成年者の場合

相続放棄をする相続人が未成年者の場合には、法定代理人が相続放棄の手続きをおこないます。

未成年者の財産管理行為は、親権者が法定代理人としておこなう(民法824条)ところ、相続放棄も財産管理行為に該当するためです。

さらに注意したいのは、未成年者と法定代理人とで利益相反関係が認められるケースです。例えば、次のようなケースです。

父親Aさんが死亡した事例で、相続人に、Aの配偶者である母B、その子供Cがいたとします。

子供Cは未成年のため、母Bが法定代理人(親権者)として相続放棄をしようと考えました。

この事例では、母Bが法定代理人(親権者)としてCの相続放棄をすることができそうです。しかし、Bは、Cの相続放棄をすることで自身の遺産の取り分を多くすることができてしまいます。

このようなケースでは、親権者が法定代理権を濫用して、親権者自身の利益を図ることを防止するため、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。

なお、法定代理人と未成年者の利益が対立しているか否かは、客観的・外形的に判断されます。したがって、客観的・外形的に利益相反関係にあるのであれば、「自身の利益を図るつもりなんてない」と思われる場合であっても、特別代理人の選任が必要です。

7. まとめ|困ったら弁護士に相談を

この記事では、遺産相続の場面で理解しておきたい相続人の範囲や順位、相続放棄をした場合にどうなるのかについて解説しました。

ご自身のケースでの相続関係がわからない、遺産相続の協議がまとまらない、相続放棄の手続きを任せたいなど、相続に関するお悩みは多岐に渡ります。

専門家の力を借りて問題を解決したいとお考えの方は、相続関係の案件を扱っている弁護士に相談することをおすすめします。