日本全国で増加する空き家は、2030年頃には深刻な社会問題として私たちの生活に大きな影響を及ぼすと予測されています。

本記事では「2030年空き家問題」について、その発端や背景、社会への影響、そして実際に取り得る解決策まで徹底的に解説します。

1. 2030年空き家問題とは?

2030年空き家問題とは、2030年に日本では全国的に空き家率が急増し、地域の生活環境や経済活動に深刻な影響を及ぼすと懸念されていることを指します。

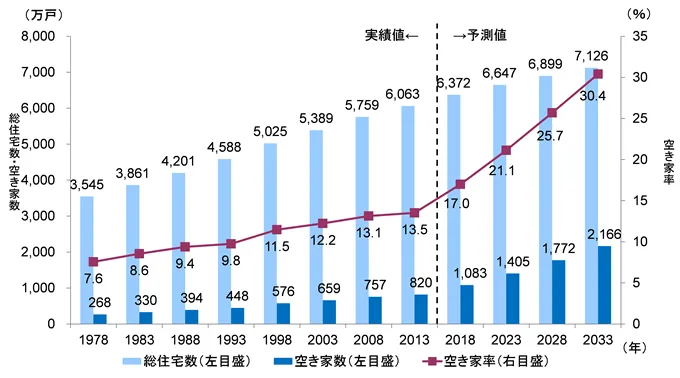

特に農村部や地方都市で空き家が急増しているところ、2030年には「日本の空き家率が30%を超える」との予測が社会に広まりました。

2. 2030年空き家問題の発端

2030年空き家問題が社会的に注目されるようになったのは、空き家率が30%に達するという衝撃的な予測からでした。

(1)2030年空き家問題は、空き家率30%に達する予測から生まれた

「空き家率30%」という数字は、2010年代に政府や民間の研究機関が発表した推計が発端とされています。

少子高齢化の加速、地方での人口減少、新築住宅の供給過多などの複合要因が重なり、2030年頃には日本の住宅の約3軒に1軒が空き家になるという予測が社会に大きなインパクトを与えました。

この発表を契機に、マスメディアでも「2030年の空き家率30%」が繰り返し取り上げられ、空き家問題は国民的な課題として強く認識されるようになりました。

(2)2030年の予測空き家率は下方修正された

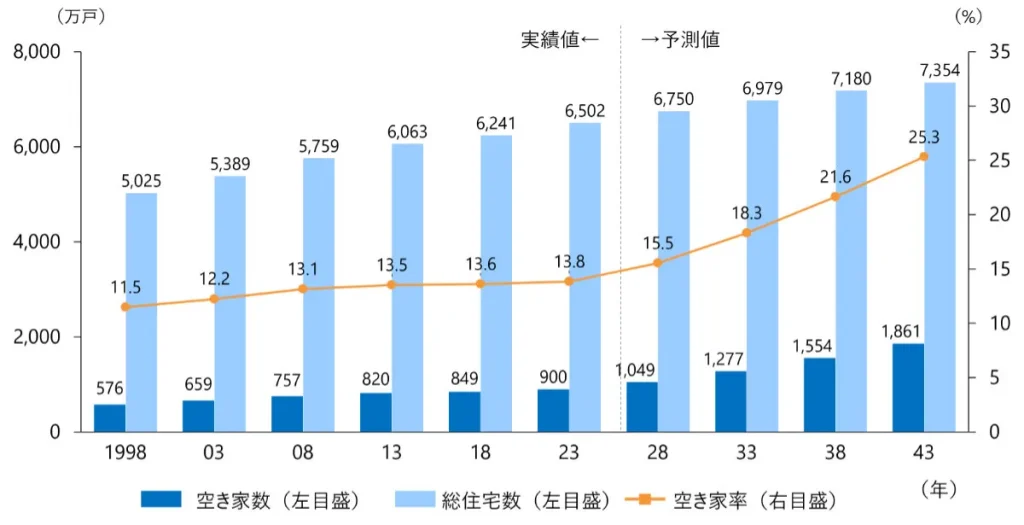

もっとも、2024年に公表されたの追跡調査結果では、2030年の空き家率は「30%にまでは達しない」と下方修正されています。

総務省の住宅・土地統計調査などに基づく予測では、今後の空き家率は25%前後に落ち着く可能性が高いとされています。

ただし、これは全国平均での話であり、地方の一部地域では既に40%近い空き家率に達している自治体も存在します。

つまり、2030年時点の全国平均の数値が下方修正されたとしても、地域格差が拡大し、特定地域での深刻化は避けられないという点に変わりはありません。

3. 日本で空き家が増加する原因

では、なぜ空き家が増加してしまうのでしょうか。空き家問題がこれほどまでに深刻化する主な要因を整理します。

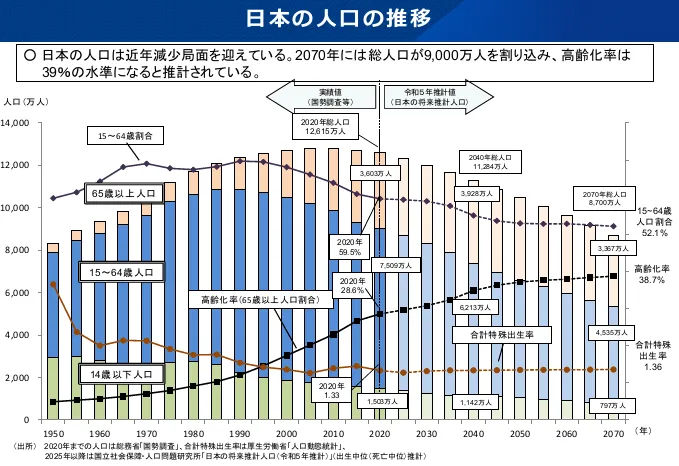

(1)少子高齢化による人口の減少

日本は世界でも例を見ないスピードで少子高齢化が進んでいます。人口が減少すれば当然、住宅の需要も減ります。

特に、農村部や地方都市では高齢者が亡くなると住む人がいなくなり、子世代は都市部で生活しているため家を引き継がないケースが多発します。結果として空き家が自然増加していくのです。

(2)都市部への人口集中

若年層や子育て世代は教育や就労の機会を求めて都市部へ移動しやすく、その結果、地方に残された実家や親族の家は空き家化しているかもしれません。

また、都市部においても、賃貸志向の高まりやマンションへの需要増加により、一戸建て住宅が空き家となるケースも増えています。

(3)空き家処分の金銭的ハードル

売却市場で価値がつかない土地や建物の場合、多くの方は、持ち続けるか、解体するかを検討します。

しかし、空き家を解体するにも相応の費用がかかります。解体費用は一般的な木造住宅でも数百万円規模にのぼる場合があり、所有者が経済的に処分を断念することも多いのです。

その結果、手放そうにも手放せないという状況に追い込まれ、結果として放置されてしまうのです。

(4)空き家処分の心理的ハードル

実家や祖父母の家など、思い出の詰まった家を処分することに心理的な抵抗を感じる人も少なくありません。

家族の歴史が詰まった場所を壊す決断は容易ではなく、結果として「とりあえず放置しておこう」と先送りしている方も多いのではないでしょうか。

このような心理的なハードルも空き家増加の大きな一因です。

(5)法令による手当の遅れ

空き家問題に対する法的な整備は、現場のスピードに比べて後手に回ってきた印象があります。

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、危険な空き家には行政が是正勧告や解体等の措置を行えるようになりました。もっとも、対象となる「特定空家等」は、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の空き家等に限定されており、実際に対象となる物件は多くはないでしょう。

また、所有権移転登記が適切になされてこなかったために所有者が誰かわからなくなっている不動産も存在します。所有者が誰かわからない不動産は簡単に売ったり解体したりすることができません。そのような問題意識から相続登記が義務化されましたが、この義務化は2024年から始まったばかりですし、過去の登記放置物件の問題は依然として残されています。

さらに、相続したいらない土地を国に返すことができる「相続土地国庫帰属制度」も新設されています。しかし、本制度は、建物のない更地を対象とした制度ですので、建物がある場合、まずは自費で建物を解体しなければなりません。

このように、空き家問題を意識した国の対応は着実に進んでいるものの、抜本的な解決は難しいのが現実です。

(6)新築住宅の作り過ぎ

日本では、多くの人が「新築」を好むという文化的・心理的傾向が根強く、これが中古住宅の再利用を抑えている可能性があるとも言われています。

人口が減少しているにもかかわらず新築住宅が多く建てられ続ければ、相対的に余剰住宅=空き家が増えていくことに繋がります。

4. 空き家の増加は地域社会の衰退を加速する

空き家の増加は単なる不動産の問題にとどまらず、地域社会そのものの存続に大きな影響を及ぼします。

(1)景観の悪化

管理されていない空き家は、屋根や壁の破損、草木の繁茂などであっという間に景観を大きく損ねます。

地域の美観が失われると、住民の生活満足度が下がり、移住や定住をためらう人も増えるでしょう。これがさらなる人口流出につながります。

(2)治安の悪化

空き家は犯罪の温床になるリスクがあります。不審者の侵入、放火、違法投棄などのトラブルが生じやすくなるのです。

「地域の治安が悪化している」と感じた方(特に小さなお子様がいる方やや高齢者)は、この町で暮らしたくないという気持ちになってしまうでしょう。

(3)衛生環境の悪化

放置された空き家は害虫や害獣の繁殖場所になりやすく、周辺環境に悪影響を与えます。庭木や雑草の繁茂も近隣住民に迷惑をかけ、夏季には蚊などの発生源となることもあります。

(4)地域経済の衰退

空き家が増え、地域の魅力が失われると、そこに住みたいの思う人や観光に来る人が減り、やがて商業の振興にもマイナスの影響が出ます。

店舗や事業所の撤退が進み、雇用機会が減少すれば、さらに若年層の流出が加速するという負のスパイラルに陥るでしょう。

空き家問題は、ただ単に空き家の数が増えるというだけに留まらず、地域経済の持続を揺るがす深刻な問題に繋がるのです。

5. 空き家を放置するリスク

空き家をそのままにしておくと、所有者にとっても大きなリスクが発生します。

(1)固定資産税が最大約6倍に

空き家を放置し、危険な状態になると「特定空家等」に指定される場合があります。この場合、固定資産税の軽減措置が外され、最大で約6倍の税額を課されるリスクがあります。

なお、建物を解体して更地にした場合も、固定資産税の軽減措置が解除され、同じく課税額が約6倍に跳ね上がる可能性があります。

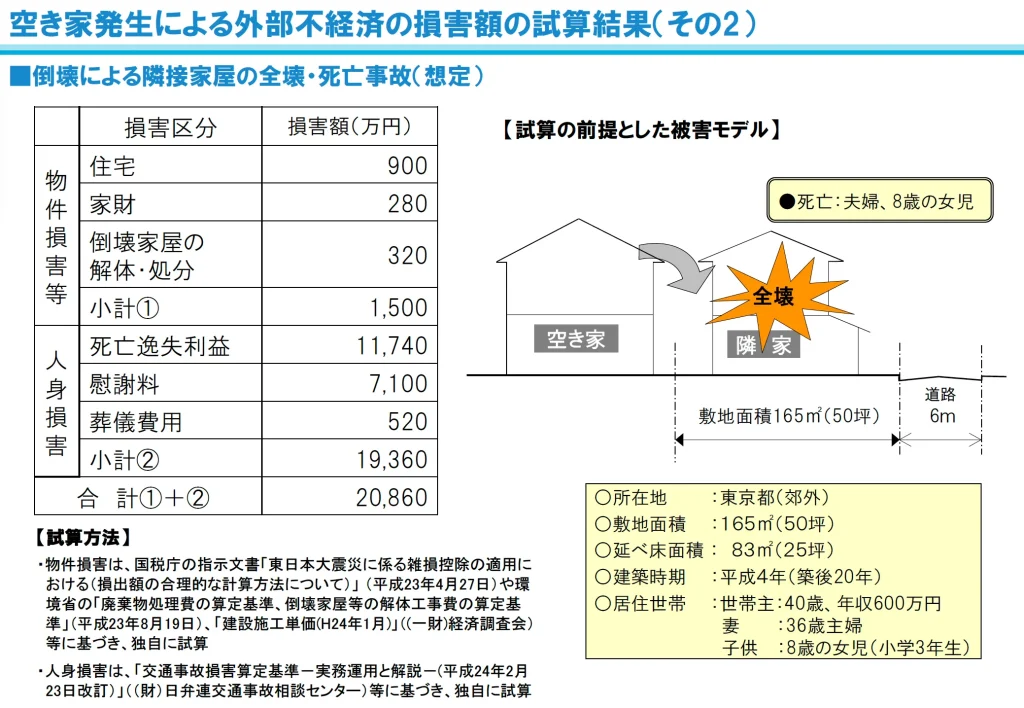

(2)近隣トラブル・損害賠償責任

空き家を放置すると、建物の老朽化によって瓦や外壁が落下するなどして、通行人に怪我を負わせたり、隣家に被害を及ぼしたりする可能性があります。

例えば、家屋の倒壊により隣接家屋が全壊し、家屋の居住者3名が亡くなった場合、損害額は2億円になるという試算があります。

また、建物がない山林などについても、自然災害による崖くずれなどが発生した場合には、基本的には土地所有者の費用と責任で土砂を撤去する必要があります。その金額は、数千万円にのぼることも考えられるでしょう。

さらに、死亡事故や大災害に繋がらなくとも、雑草の繁茂や害虫・害獣の発生、ゴミの不法投棄といった問題も発生しやすく、近隣住民から苦情を受けることは十分に考えられます。

特に都市部や住宅地では近隣との距離が近いため、トラブルが拡大しやすく、放置は大きな危険を伴うと考えた方が良いでしょう。

6. 空き家問題の解決策は?

空き家問題は放置していても解決しません。言うまでもありませんが、所有者が早期に適切な対応をとることが、地域社会全体の課題解決につながります。

(1)空き家の売却

市場価値がある場合は、売却が最もシンプルな解決策です。特に近年は空き家や訳あり物件専門の不動産会社も増え、地方の物件でも意外と売れることがあります。

売れる見込みがあるのかどうか、売れるとしていくらくらいで売れそうかの査定は無料でできますので、まずは早期に売却価格の査定を行うと良いでしょう。

一度で複数の不動産会社に査定を依頼できる「一括査定」を利用すると効率的です。

(2)空き家の活用

空き家を売ったり解体したりせず、工夫して収益化を目指す方法もあります。

例えば、賃貸住宅、シェアハウス、民泊、店舗などにリノベーションして活用する方法です。

空き家の利活用に力を入れている自治体であれば、補助金や自治体の支援制度を利用できる場合もあります。

空き家の活用が現実的かどうかについても、その道のプロに見込みを聞くのが合理的です。専門知識のない方は、土地活用プランの無料一括請求サービスなどを利用すると良いでしょう。

(3)空き家を解体する

空き家の売却や活用が難しい場合は、解体して更地にするという選択肢もあります。更地にすれば、倒壊やトラブルのリスクを回避できるだけでなく、売却できる可能性が高くなったり、駐車場として土地活用できたりするといったメリットがあります。

ただし、一般的な戸建住宅であっても、解体費用として数百万円の出費を伴います。

もし解体する場合は、自治体から補助金等が出る場合もありますので、各自治体に問い合わせるなどして調べてから実行しましょう。

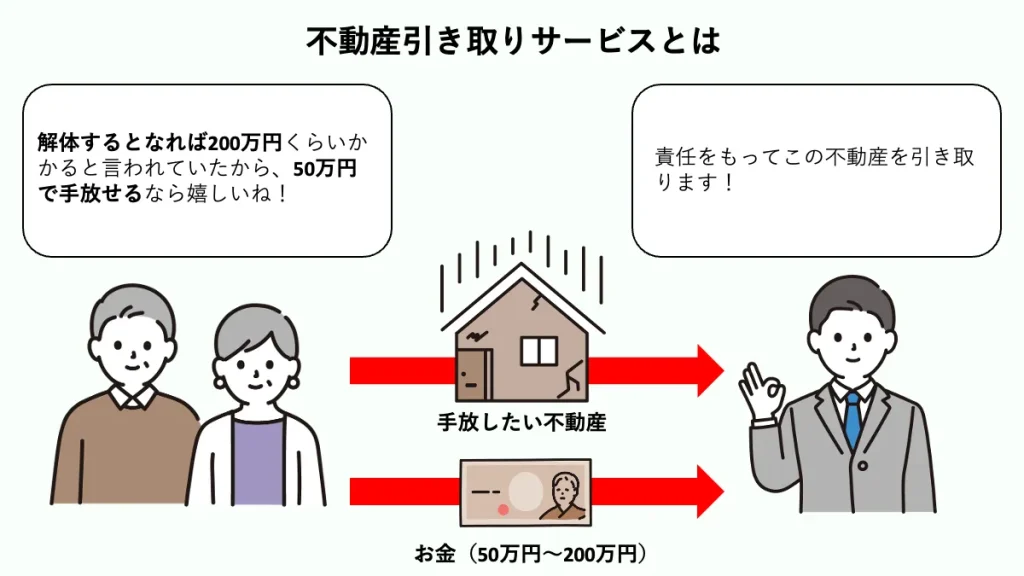

(4)空き家引取りサービスの利用

空き家引き取りサービスとは、売却が難しい「不要な不動産」を、所有者が費用を支払うことで専門業者に引き取ってもらうサービスです。通常の不動産の売買とは異なり、所有者側が費用を支払うことで、買い手がつかない不動産を速やかに手放すことができます。

多くの場合、解体費用よりも安い金額で引き取ってもらうことができます。

2030年空き家問題を解決するために注目すべきサービスの一つといえるでしょう。

7. まとめ

2030年秋や問題について解説しました。内容を簡潔にまとめると、下記のとおりです。

- 2030年空き家問題は、「2030年頃に日本の空き家率が30%に到達する」という予測から注目されるようになった

- その後の追跡調査で予測は下方修正されているものの、空き家が増加することに変わりはない

- 空き家が増加すると、そのエリアの衰退に繋がるなど、様々な問題が発生する

- 「空き家引取りサービス」などを利用し、早めに、できるだけ損失を少なく空き家を手放すことも検討を

おすすめ-160x90.webp)