通常通り相続するのか、相続放棄をするのかを判断するためには、亡くなった方が残した遺産(相続財産)の内容を調査する必要があります。この記事では、相続財産の調査方法について詳しく解説していきます。

1 相続財産とは

相続財産とは、相続によって相続人に引き継がれることになる被相続人(亡くなった方)の権利義務のことをいいます。相続財産には、被相続人が亡くなった時点で有していたプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。「相続財産」と「遺産」は同じ意味と考えて問題ありません。

2 相続財産を調査する必要性

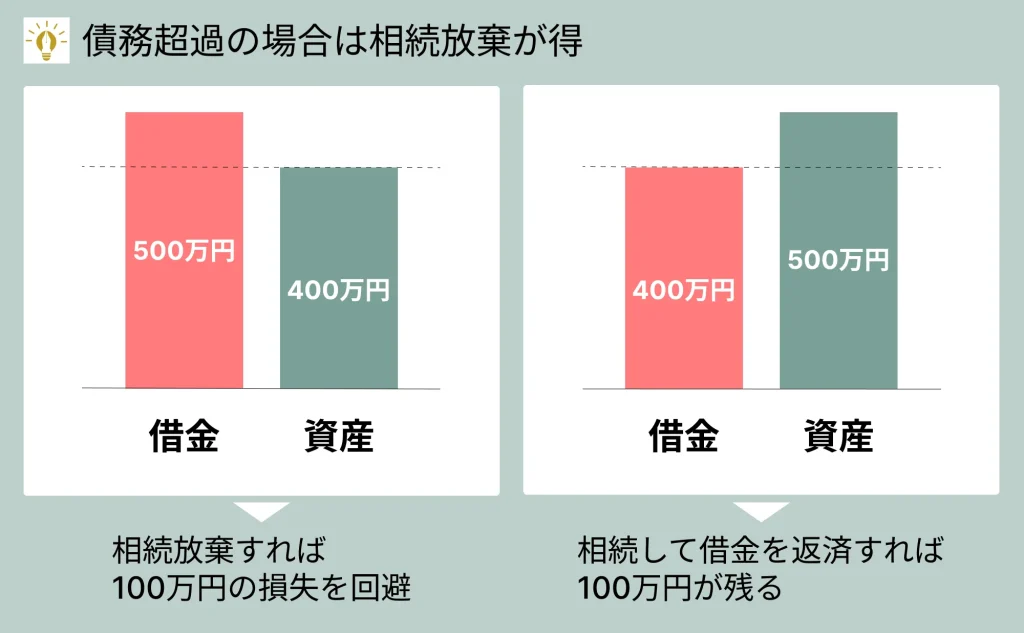

相続財産を調査した結果、マイナスの財産よりもプラスの財産の方が多いのであれば、相続放棄をせず通常通り相続した方が経済的には利益となります。

反対に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いのであれば、相続放棄をして損失を回避した方が経済的には得をすることになります。

このように、経済的な利益を得ることができる選択肢を適切に見分けるためには、相続財産をできるだけ詳しく把握することがとても重要なのです。

ただし、「他の相続人と関わりたくない」とか、「相続財産に興味がない」といった理由で相続放棄をする場合には、そもそも相続財産を調査する必要がないので、財産調査はしなくても良いでしょう。相続財産の調査をしなくても、相続放棄は受理されます。

3 相続財産の調査方法一覧表

相続財産の調査は、亡くなった方の持ち物を直接確認して行うのが基本です。中でも、振込明細書や預金通帳、被相続人宛に送られてきた郵便物は相続財産を見つける手がかりになりやすいので、しっかりと確認しておきましょう。

以下の通り、よくある財産の種類とその調査方法を表にまとめましたので、参考にしてみてください。

(1)プラスの財産の調査方法

| 財産の種類 | 調査方法 |

|---|---|

| 現金 | ・被相続人の自宅を探す。 |

| 預貯金 | ・預金通帳を確認する。 ・キャッシュカードや郵便物から、どこの銀行に口座を持っているのか予測し、銀行に残高証明書の発行を依頼する。 |

| 株式 | ・被相続人が利用していた証券会社に残高証明書の発行を依頼する。 ・利用していた証券口座がわからないときは、証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求を行い、利用していた証券口座を調べる。 |

| 不動産(土地・建物) | ・法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する。 ・不動産の有無を確認する場合は、固定資産税課税明細書(納税通知書)を確認する。 ・納税通知書がないときは、不動産がありそうな自治体(東京都23区内の場合は東京都主税局)から名寄帳を取得する。 ・簡易査定や訪問査定により評価額を出してもらう。 ・調停や訴訟では不動産鑑定を利用することもある。 |

| 貴金属・宝飾品等 | ・被相続人の自宅を探し、鑑定により評価額を出してもらう。 |

最近では、通帳の無いネット銀行やネット証券口座など外部からは発見しづらいものも存在しますので、見落とさないよう注意が必要です。

(2)マイナスの財産の調査方法

| 財産の種類 | 調査方法 |

|---|---|

| 住宅ローン | ・法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、抵当権の有無や債権者を確認する。 ・債権者に問合せ、残ローンの金額を確認する。 |

| 借金やその他のローン | ・被相続人の自宅を調べて契約書や督促状などを探す。 ・預金通帳や取引履歴を確認し、定期的な支払いがないか確認する。 ・銀行・信用金庫・農協等からの借入れについては、「全国銀行協会」に情報開示請求を行う。 ・クレジットカードの利用による残債については、「CIC」に情報開示請求を行う。 ・消費者金融等からの借入れについては、「JICC」に情報開示請求を行う。 |

| 未払いの家賃 | ・被相続人宛の郵便物(請求書等)やメールを確認する。 ・不動産の管理会社(大家さん)に連絡して確認する。 |

| 入院費用の未払金 | ・入院先の病院に問い合わせて確認する。 |

| 水道光熱費通信費の未払金 | ・被相続人宛の郵便物(請求書等)やメールを確認する。 ・契約していた企業に問い合わせて確認する。 |

なお、個人間のお金の貸し借りや保証債務は、残された書面などを手がかりにして見つけるしかありません。

4 財産調査の方法を詳しく解説

ここからは、財産の種類ごとに、その有無や金額を調べる方法を紹介します。

(1)現金

被相続人の自宅を探すのが基本です。現金を収納していそうな場所を予想しながら探します。

(2)預貯金

銀行等に預けていた預貯金を調べます。まずは、通帳・キャッシュカード・振込明細書など資料や住んでいた場所などから、利用していた金融機関と支店を特定します。

金融機関と支店を特定したら、その支店に問合せ、取引履歴や残高証明書の取得を申請します。残高証明書は、死亡日時点のものを取得します。

ポイントとして、被相続人が高齢者である場合には「ゆうちょ銀行」や「農業協同組合」にお金を預けていることが多い傾向がありますので、意識して調査してみると良いでしょう。

残高証明書を取得する際に必要となるものは、各金融機関によって異なりますので、電話などで確認します。一般的には次のものが必要となることが多いでしょう。

- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

- 自分が相続人であることがわかる戸籍謄本

- 手続きする相続人の印鑑証明書と実印

- 手続きする相続人の身分証明書

- 通帳(通帳がある場合)

(3)株式

被相続人が利用していた証券会社に残高証明書の発行を依頼します。

利用していた証券口座がわからないときは、証券保管振替機構(通称:ほふり)に開示請求を行い、利用していた証券口座を調べます。

■ ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合|証券保管振替機構

(4)不動産(土地・建物)

自宅不動産など、被相続人が所有しているであろう不動産の場所が既にわかっている場合は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。そうすることで、正確な所有者や、抵当権の有無などの情報が得られます。なお、土地と建物の登記は別々で管理されていますので、両方取得しましょう。

なお、登記簿謄本(登記事項証明書)はオンラインでも取得することができます。

■ 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です|法務局

そもそも不動産の有無がわからない場合は、被相続人宛の固定資産税課税明細書(納税通知書)を探して所有不動産を確認します。被相続人が不動産を所有している可能性が高いものの、納税通知書が見当たらない場合には、不動産がありそうな自治体(東京都23区内の場合は東京都主税局)から名寄帳を取得します。そうすることで、被相続人名義の不動産の場所を調べることができます。

被相続人が所有していた不動産を特定することができたら、その価値を調べます。大体の市場価格が知りたい場合には、簡易査定(机上査定)や訪問査定により評価額を出してもらうと良いでしょう。

所有する不動産の規模や量が大きく、相続人間で不動産の評価額について争いがある場合などは、不動産鑑定を利用することもあります。簡易査定(机上査定)は無料でできますが、不動産鑑定には数十万円の費用がかかります。

(5)貴金属・宝飾品等

被相続人の自宅を探し、価値がありそうなものを発見したら、何円相当のものであるのか鑑定をしてもらいましょう。相続放棄をするか否かの判断要素にする目的であれば、簡易的な査定のようなものを利用しても良いでしょう。

高い価値がつきやすいものの典型例としては、金やプラチナのアクセサリー・高級腕時計・高級ブランドバッグなどがあります。

(6)住宅ローン

まずは該当する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。土地の登記と建物の登記は別々に管理されていますので両方取得しましょう。

不動産の登記事項証明書は、法務局や郵送での交付請求のほか、オンラインでの取得も可能です。ご自身で取得するのが難しい場合は、司法書士に依頼して取得してもらっても良いでしょう。

不動産の登記事項証明書のうち、「権利部(乙区)」という部分に抵当権に関する事項が記載されています。ここには、抵当権が設定されていることのほか、誰が誰に対し債務を負い、いくら担保するためにその抵当権が設定されたのか、といった内容も記載されています。

債権者(銀行や金融機関)が確認できたら、その債権者に連絡をし、被相続人の死亡した日の残債務(残ローン)の金額を確認します。

相続財産の金額を正確に把握するために、借入金の「残高証明書」等、書面の形で取得するのが理想的です。

(7)借金やその他のローン

どこからお金を借りているかわからない場合には、被相続人の自宅を調べて、

債権者との契約書や支払いの督促状などを探します。また、預金通帳や銀行との取引履歴を確認し、定期的な支払いがないか確認する。定期的にお金を支払っているようであれば、借りたお金を返している可能性があります。

上記の方法で調べたものの他に借入やローンがあるか調べるために、信用情報機関に情報開示請求をするのも良いでしょう。代表的な信用情報機関は、「全国銀行協会」「CIC」「JICC」の3つです。それぞれ加盟している金融機関が異なりますので、調べる際は3ヶ所全てに情報開示請求をします。情報開示請求の方法は、各団体の公式ウェブサイト内で公開されています。

(8)未払いの家賃

被相続人が住んでいたアパートやマンションを管理している会社に問い合わせて確認します。なお、急いで賃貸借契約を解約したり、返還される敷金を受け取ってしまったりすると、相続財産を「処分」したことになり相続放棄ができなくなってしまうリスクがあります。まずは未払い賃料の金額を確認するだけに留めた方が良いでしょう。

(9)入院費用の未払金

被相続人が入院していた場合は、その病院に未払いの金額を確認します。

(10)水道光熱費や通信費等の未払金

被相続人宛の郵便物(請求書等)やメールを確認します。契約している企業などがわかったら、そこに問い合わせて確認してみましょう。

5 マイナスの財産の方が多い場合

ここからは、相続財産を調査した結果に応じて検討すべき方針を説明します。

まずは、いくらかのプラスの財産(預貯金や現金等)を残していたものの、それを上回る金額のマイナスの財産(借金などの負債)があった場合です。

この場合に通常通り相続してしまうと、相続人は経済的に損をしてしまう可能性が高くなります。つまり、故人の借金があった場合には、あなたがその借金を引き継ぎ、あなたが支払いを続けなければならなくなってしまうということです。

したがって、基本的には「相続放棄」を行い、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという選択を検討することになるでしょう。

6 プラスの財産の方が多い場合

反対に、いくらかのマイナスの財産(借金などの負債)があったものの、それを上回るプラスの財産(預貯金や現金等)があった場合です。

この場合、基本的には、相続放棄はせず通常通り相続(単純承認)した方が経済的に得をすることになるでしょう。

借金などのマイナスの財産も相続人が引き継ぐことになりますが、相続したプラスの財産を借金の返済に充てることができます。

7 財産調査をしても詳しくわからなかった場合

財産調査をしたものの、特に財産がなかったり、結局詳しい財産状況がわからずに終わってしまうこともあります。

そのような場合は、相続放棄をしてしまっても良いでしょう。なぜなら、通常通り相続をした後になって、被相続人の債務の存在が発覚した場合には、あなたがそれを支払うことになってしまうからです。そのようなリスクを抱えるのが嫌だという方は、相続放棄をした方が気持ち良く過ごせるかと思います。

一方で、一度相続放棄をしてしまうと、後からプラスの財産が発見されたとしても、それを取得することはできません。

場合によっては限定承認を利用するという選択もあり得ますが、手続きが煩雑で時間と労力もかかってしまうことから、あまり利用する方は多くないのが実情です。

8 困ったら弁護士に相談を

被相続人の財産調査をした上で、相続するのか相続放棄をするのか決めたいという場合、基本的には「時間との戦い」になります。なぜなら、相続放棄をする場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に行わなければならないからです。(民法第915条1項)。

そうすると、財産調査と並行して、もしものために備えて相続放棄の準備も進めなければなりません。こうなると想像以上に考えることや事務的な作業が多くなりますから、日常生活を送りながら自分一人で進めるのはとても大変でしょう。

そのような場合は、相続財産の調査も含めて、弁護士に一任してしまうのも一つの手です。自分一人で進めるのが難しいと感じる方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。