この記事では、相続放棄の却下率や、相続放棄の手続きを自分で進めていく中で陥りやすい失敗事例をご紹介します。失敗例を4パターンに分けてご紹介しますので、相続放棄を検討している方は同じ失敗をしないようにしっかりと確認しておきましょう。

1. 相続放棄の却下率は0.2%程度

| 年度 | 既済事件の総数 | 却下件数 | 却下率 |

|---|---|---|---|

| 2018年(平成30年) | 215,153件 | 509件 | 0.24% |

| 2019年(令和元年) | 222,924件 | 538件 | 0.24% |

| 2020年(令和2年) | 233,325件 | 426件 | 0.18% |

| 2021年(令和3年) | 252,181件 | 363件 | 0.14% |

| 2022年(令和4年) | 258,933件 | 400件 | 0.15% |

| 2023年(令和5年) | 281,681件 | 395件 | 0.14% |

根拠となる資料[開く]

・司法統計 家事平成30年度 3 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所

・司法統計 家事令和元年度 3 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所

・司法統計 家事令和2年度 3 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数 全家庭裁判所

・令和3年 司法統計年報 3家事編 家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数

・令和4年 司法統計年報 3家事編 家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数

・令和5年 司法統計年報 3家事編 家事審判事件の受理、既済、未済手続別事件別件数

最高裁判所が毎年公表している司法統計によれば、2023年の相続放棄の却下率は0.14%程度です。2018年〜2023年の6年間で見ると大体0.18%程度となります。つまり、割合的には500件に1件くらいの確率で却下されていることがわかります。

この数字を見て、「却下率が低いので失敗することはないだろう」と油断してはいけません。

1年間に400件ほどが却下されている事実はもちろん、中には、却下率には現れない失敗事例もあるので注意が必要です。

例えば、後ほどご紹介する「失敗事例④」のように、相続放棄の手続き自体には成功しているものの、思い通りの結末には至らなかった、というパターンもあるのです。

2. 相続放棄が認められない理由は?

では、相続放棄が認められない理由はどのようなものなのでしょうか。

一般的には、相続放棄が認められない理由として次のようなことが考えられます。

- 相続放棄ができる期限(熟慮期間)を過ぎてしまった

- 相続放棄をする前に遺産を処分してしまった

- 相続財産を故意に隠匿・消費した

- 提出書類の不備

- 照会書への未回答

- 被相続人の生前に相続放棄をしようとした

相続放棄ができない・認められないケースについては、下記の記事で詳しく解説しています。「◯◯をしたら相続放棄ができなくなる?」といった疑問にもお答えしていますので、ご不安な方は一度確認してみてください。

ここからは、遺産相続を放棄しようとしたものの、失敗してしまった人の具体的な事例をみていきましょう。

3. 相続放棄の失敗例をご紹介

【失敗事例①】家庭裁判所への申述をしていなかった

父親が亡くなり、相続について親族で話し合うことに。話し合いの結果、長男A・長女Bの2名は相続放棄をすることにしました。亡くなった父親には、多額の借金があったためです。

長男A・長女Bは、相続放棄をすることを債権者に伝え、ひとまず安心していました。

ところが、長男Aは「長女Bに任せておけば相続放棄が完了する」と思っていたことから、家庭裁判所への申述を行いませんでした。

一方、長女Bは、自身の相続放棄について家庭裁判所に申述を行い、無事に相続放棄を完了させました。

父親が死亡してから3ヶ月以上が経過したある日、再度債権者から長男Aに対して、父親の借金を支払うよう督促が来ました。

ですが、長男Aの相続放棄は完了していませんので、当然、債権者に対して相続放棄をしたことを証明できるはずがありません。

結果として、長男Aは債権者から訴訟を提起され、「借金500万円の全額を長男Aが支払え」という内容の判決が出てしまいました。

相続放棄をするには、家庭裁判所に申述を行い、それが受理されなければなりません。相続人間で口約束をしたり、合意書や念書を作成したりしても「相続放棄」をしたことにはなりませんので注意しましょう。また、相続放棄と遺産分割協議は全く別物ですので、混同しないようにしましょう。

相続放棄の手続きの正しい手順には下記の記事で確認しましょう。

【失敗事例②】熟慮期間が経過してしまった

Aさんが亡くなり、相続人となるAの兄弟間で相続について話し合いを行いました。話し合いの結果、Aさんには多額の借金があったことから、Aの兄弟全員で相続放棄を行うことにしました。

Aの兄は、早速手続きに必要な書類を調べ、戸籍謄本等の取得に取り掛かりました。しかしながら、郵送での戸籍謄本の収集に意外と時間がかかってしまったことや、改正原戸籍の内容を正確に読み取ることができなかったことから、予想以上に時間を費やしてしまいました。

なんとか必要書類を集めて家庭裁判所に提出しましたが、熟慮期間をわずかに過ぎていたことが理由で、相続放棄を認めてもらうことはできませんでした。

その結果、Aの兄弟は、Aが残した500万円の借金を支払うことになりました。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならなりません。この限られた期間を「熟慮期間」といいます。

期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄をすることはできません。

正確かつ迅速に必要書類を用意するのは想像以上に大変な作業ですので、より確実に手続きを進めたい方は弁護士等の専門家に依頼することをおすすめします。

【失敗事例③】相続財産を処分してしまった

父を亡くしたAさん。Aさんは、父が多額の借金を抱えていたことから、相続放棄をすることにしました。

Aさんは、相続放棄をする前に父の身の回りのことを整理しておいた方が良いと思い、父が生前住んでいたマンションの賃貸借契約を解約することにしました。

同マンションの管理会社に連絡をとり、「父が死亡したため賃貸借契約を解約したい」と伝えたところ、管理会社の担当者は、「賃貸借契約を解約した上で、部屋のクリーニング代を差しい引いた敷金をAさんに返還しますね。」と丁寧に対応してくれました。

後日、Aさんの銀行口座に敷金が振り込まれました。

その後、相続放棄の手続きを進めていったAさんでしたが、裁判所から送られてきた照会書(回答書)に上記の事実を記載したところ、法定単純承認が成立していることを理由に、相続放棄を受理してもらえませんでした。

その結果、Aさんは父の借金を引き継ぐことになりました。

被相続人の敷金を受け取る行為は、相続財産の「処分」(民法921条1号)に当たるとされています。このような「処分」行為をすると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄を確実に行いたいのであれば、自己判断で安易に行動しないことが重要です。

相続財産の「処分」と聞くと、遺産を捨てたり使ったりしてしまうことをイメージされる方も多いかと思います。しかし、ここでいう「処分」は、日常用語でいう「処分」と少し異なる点には注意が必要です。

例えば、「遺産分割協議を行うこと」や「被相続人が有していた債権について、債務者に対して取り立て行為をすること」なども相続財産の処分に該当します。

処分行為の具体例については、下記の記事で詳しく紹介しています。

【失敗事例④】母に遺産を集中させようとして失敗してしまった

相続放棄は、特定の相続人に遺産(相続財産)を集中させたいときに利用されることもあります。

たとえば、被相続人の妻A・長男B・次男Cが相続人となる場合に、長男Bに相続財産を集中させるため、妻Aと次男Cが相続放棄をするような場合です。

この場合、妻Aと次男Cは初めから相続人ではなかったことになりますので、被相続人の財産は全て長男Bが引き継ぐことになります。

では、次のようなケースではどうでしょうか。

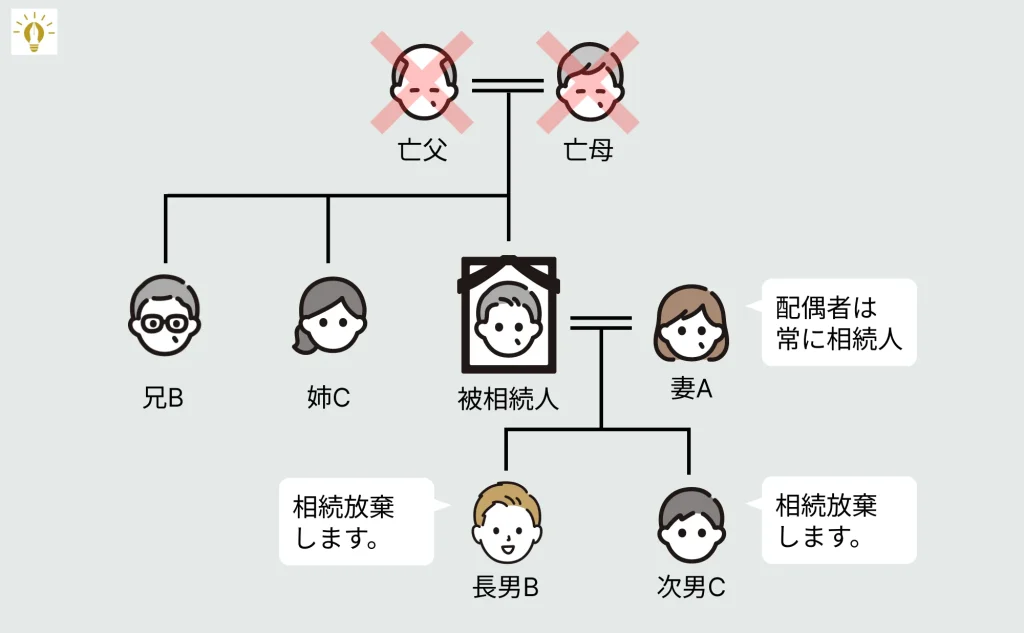

こちらも同様に、被相続人の妻A・長男B・次男Cが相続人となるケースです。

このケースで、子供たちは、母親(被相続人の妻A)に相続財産を集中させるため、相続放棄をしたとします。

長男B・次男Cが相続放棄をすると、彼らは初めから相続人でなかったものとみなされます。その結果、母親(被相続人の妻A)が単独で相続人になると考えたのです。

しかしながら、結論は異なります。

この場合、子供が存在しない相続関係となりますので、次順位である被相続人の親に相続権が移ります。被相続人の両親が先に他界されていた場合、結果的に被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ってしまいます(法定相続分は被相続人が3/4、兄弟姉妹が1/4)。

もし被相続人に兄弟姉妹がたくさんいれば、その全員と遺産分割協議をしなければならず、手間が増えてしまいます。また、遺産の取得を主張する兄弟姉妹が現れた日には、母親に相続財産を集中させるどころか、被相続人の兄弟姉妹に相続財産の一部を取得されることになってしまうのです。

自分が相続放棄をした場合に後順位の相続人に影響を与えることにならないかは、事前にしっかりと調べておきましょう。相続のルールが複雑で難しいと感じる方は、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

4. 相続放棄が却下されたときは即時抗告が可能

相続放棄の申述をしたものの、何らかの理由で家庭裁判所に却下されてしまった場合、その決定に不服があれば、即時抗告をすることができます(家事事件手続法201条9項3号)。

「即時抗告」という専門用語だと少しわかりにくいですが、いわゆる「控訴」のように、上級の裁判所に改めて審理してもらう手続きをイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。

即時抗告を行うと、高等裁判所が審理を行ってくれます。家庭裁判所が一度「却下」の判断をしている以上、それを覆すのは容易なことではありませんが、覆る可能性が全くないわけではありません。

ちなみに、即時抗告は、却下されてから2週間以内に行う必要があります(家事事件手続法86条)。準備期間がとても短い上、法的な知識を前提とした適切な主張・立証を行う必要がありますので、自分でやるのではなく、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

5. まとめ|却下率が低いからといって油断しないこと

数字で見ると却下率が低いことから、一見簡単なようにも思える相続放棄ですが、今回ご紹介したように”思わぬ落とし穴”も存在します。

相続放棄に失敗してしまうと、本来負わなくて済んだはずの債務を負ってしまうなど、経済的に損をしてしまう可能性があります。特に、故人に多額の債務があったようなケースは注意が必要です。

費用面で問題がなければ、弁護士等の専門家に相談し、手続きを任せてしまうことをおすすめします。