相続による債務の承継を拒否できるという強力なメリットがある相続放棄ですが、メリットがあればデメリットも存在します。

この記事では、相続放棄のデメリットや、手続き上の注意点などをご紹介します。弁護士の業務として実際に相続放棄を経験してきた専門家監修のもとわかりやすく解説しますので、相続放棄を検討中の方はぜひ最後までご覧ください。

1. 相続放棄のデメリット

まずは、相続放棄のデメリットを順にご紹介します。

(1)全ての遺産を相続できなくなる

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます(民法939条)。

初めから相続人ではなかったことになりますので、プラスの財産もマイナス財産も含めた、全ての遺産を相続する権利を失います。

プラスの財産とは、例えば、現金・預貯金・株式・不動産(土地・建物)・車・宝飾品・債権などです。マイナスの財産とは、例えば、借金・ローン・損害賠償債務などです。

相続放棄は0か100かの手続きですので、一部の財産のみ手放して、その他の財産のみ相続することはできません。

例えば、「いらない土地だけ放棄して、預貯金だけ相続する。」あるいは、「親の借金だけ放棄して、まだ乗れる車だけはもらう。」といったことはできません。

【専門家からのアドバイス】

中には、相続放棄をしても受け取れるものも存在します。例えば、形見分けとして一般的経済的価値のないもの(思い出の写真など)を受け取ることは許容されます。また、自身を受取人とする死亡保険金(生命保険金)なども、受け取って良いとされています。

このように、”相続放棄をしても受け取れるものもある”ということは覚えておくと良いでしょう。「これは受け取って良いの?」と迷ったときは、安易に自己判断するのではなく、弁護士等に聞いてみてください。

また、「債務が多くて相続放棄はしたいけれども、どうしても承継しなければならない家宝がある」など、特殊な事例においては、相続放棄よりも「限定承認」を利用した方が良いことがあります。より良い他の選択肢がないかについても、弁護士等に相談してみると良いでしょう。

(2)相続権が次順位の相続人に移行してトラブルになる可能性がある

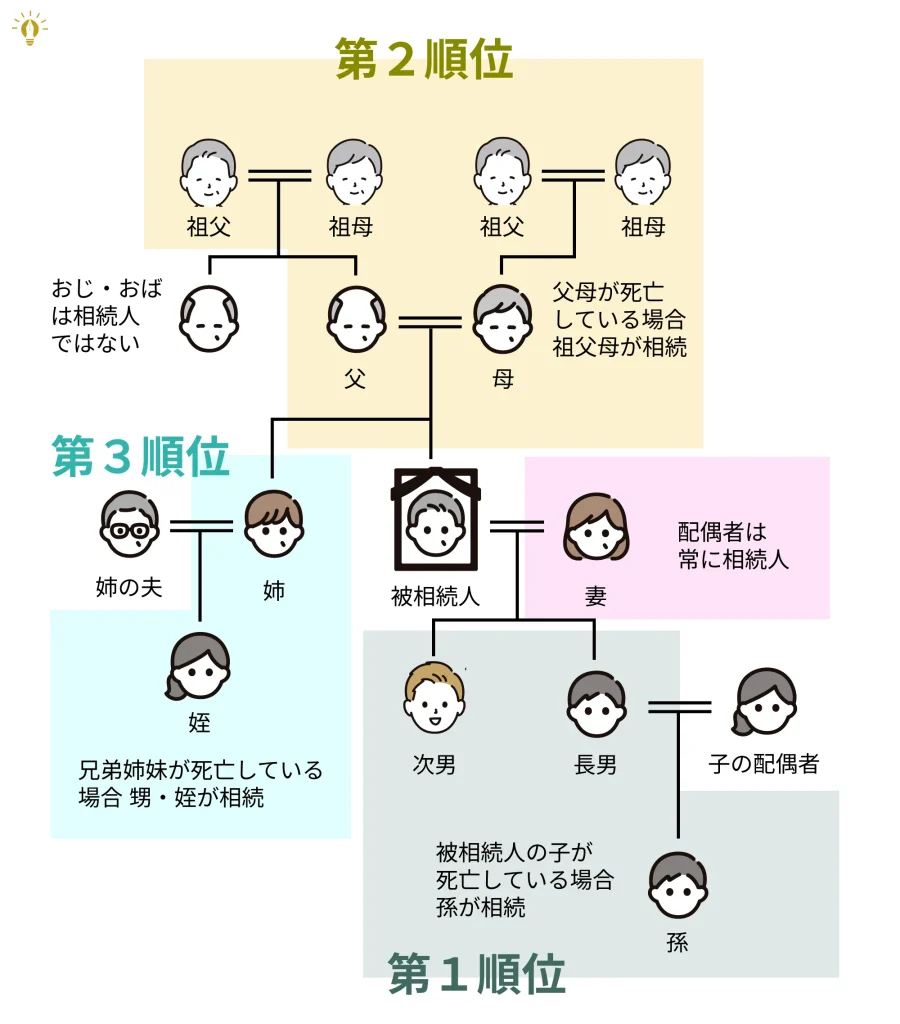

相続人となるべき人には優先順位があります。

| 優先順位 | 被相続人から見た続柄 |

|---|---|

| 第1順位 | 子及びその代襲相続人(孫・ひ孫等) |

| 第2順位 | 直系尊属(親・祖父母等) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪) |

相続順位に関する基本的なルールは次のとおりです。

- 配偶者は常に相続人となる

- 最も優先度が高い第一順位の相続人は、被相続人の子や孫

- 次に優先度が高い第二順位の相続人は、被相続人の親や祖父母

- 次に優先度が高い第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹と甥姪

- 第四順位は存在しない

被相続人の子が2人いて、そのうち1人だけが相続放棄をしたときなど、同順位の相続人が残っている場合には、同順位の人が相続人になります。次順位の人に相続権は移りません。

一方で、第一順位の子供全員が相続放棄した場合、相続権は次の順位である父母・祖父母等の直系尊属に移ります。さらに、第二順位の父母・祖父母等も相続放棄した場合、相続権を得るのは第三順位の兄弟姉妹や甥姪となります。

このように、自分が相続放棄をしたことによって、相続権が次順位の相続人に移行することがあります。

相続放棄のことをよく理解していない親族に相続権が移行してしまうと、トラブルになってしまう可能性もあるので注意が必要です。

なお、相続人全員が相続放棄するなどして相続人がいなくなってしまった場合、最終的に、相続財産は国庫に帰属します。

【専門家からのアドバイス】

自分が相続放棄をしたことによって、相続権が次順位の相続人に移行したとしても、裁判所が次順位の相続人に対して「あなたに相続権が回ってきましたよ」と通知をしてくれるわけではありません。

何の連絡もしないまま放置してしまえば、次順位の相続人が「(多額の債務が自分に降りかかるかもしれないような)重大なことなのに連絡もよこさないのか」という気持ちになってしまうかもしれません。

そのため、可能であれば、相続放棄をする予定であること(あるいは、相続放棄をしたこと)を、次順位の相続人に連絡してあげましょう。

(3)相続放棄後も管理義務(保存義務)を負うことがある

相続放棄が完了すれば、原則として、相続財産について責任を負い続けることはありません。

しかし、相続放棄をしたからといって全ての人が全責任から解放されるとすると、誰も管理しない相続財産が発生していまいます。

特に、誰も管理しない土地や建物などが地域に増えてしまえば、空き家が老朽化して崩れたり、動物や虫が住み着いたりするなどのトラブルが多発してしまいますよね。

そこで、相続放棄をしたとしても、”一定の人には財産を管理する責任は負わせるべき”という考えが生まれます。それが相続財産の管理義務(保存義務)というものです。

相続放棄をした後に管理義務(保存義務)を負うのは、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している」者に限られます(民法940条1項)。

「現に占有している」とは、例えば、被相続人が所有している家に住んでいた場合などのことです。逆に、自分が管理や支配をしていない建物や山林などは、「現に占有している」とはいえず、相続放棄後も管理責任を負わない可能性が高いでしょう。

具体的に、次のようなケースが「現に占有している」と判断される可能性があります。

- 対象となる家屋にそのまま住み続けている場合

- 対象となる家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合

- 対象となる家屋の鍵を保有している場合

(相続の放棄をした者による管理)

民法940条1項

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

【専門家からのアドバイス】

相続放棄をする前に、自分が相続放棄をした後に管理義務(保存義務)を負わないか、よく確認しておきましょう。

民法940条の「現に占有しているとき」に該当しないようであれば良いですが、該当しそうであれば相続放棄後の方針も考えなければなりません。

場合によっては、一定の費用を自身で負担する形で、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産を相続財産清算人に引き渡すということも考える必要があるでしょう。

※2023年(令和5年)4月以降、民法改正によって「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に呼び方が変更されています。

(4)相続放棄をしても相続税が課税されることがある

相続放棄をした人は、相続人ではなかったことになりますから、原則として相続税を支払う必要はありません。

ただし、例外的に相続税が課税されることもあるので注意しましょう。例えば、次のようなケースです。

- 被相続人の死亡をきっかけとして相続人が受け取る「死亡保険金(生命保険金)」や「死亡退職金」などの「みなし相続財産」を受け取った場合

- 生前贈与を受けた際の贈与税を将来の相続税に繰り延べて課税する「相続時精算課税制度」を利用している場合

- 相続放棄後に遺言書を発見し、特定遺贈で財産を受け取った場合

なお、相続放棄をした人は、死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を使うことができませんので注意してください。ただし、相続税の基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】は適用されます。

(5)相続放棄は一度受理されると撤回できない

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理された後、それを撤回することは認められません(民法919条1項)。熟慮期間がまだ残っていたとしても撤回することはできません。

例えば、「相続放棄をしたものの、心変わりしたのでそれを撤回したい」「相続放棄後に、故人の資産が発見されたので相続放棄を撤回したい」といった理由で、相続放棄をなかったことにすることはできませんので、慎重に手続きを進める必要があります。

【専門家からのアドバイス】

相続放棄の申述をした後、それが受理される前の段階で、申立てを取り下げる(中止する)ことは可能です。また、「撤回」はできませんが、詐欺や強迫などが原因で相続放棄をしてしまったなどの理由がある場合には、相続放棄の「取消し」が可能です。

ただし、取消事由の立証が難しいことも想定されますので、やはり、相続放棄は「一度きりのチャンス」と考えて臨んだ方が良いでしょう。

2 .相続放棄の手続きの注意点

ここからは、相続放棄の手続きの注意点について解説します。

(1)相続放棄の期間制限は3ヶ月

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

民法915条1項

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなてしまいます。その場合、単純承認をしたとみなされ、通常通り相続したものとして扱われてしまいますので注意しましょう(法定単純承認)。

熟慮期間に関して押さえておきたいポイントは下記のとおりです。

- 起算点は「死亡日」ではなく「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。

- 相続人が複数人いる場合には、熟慮期間は各人別々に進行します。

- 3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。

- 熟慮期間は期間伸長の申立てを行うことで延長してもらえることがあります。

- 相続開始を知ってから3ヶ月以上経過していても、例外的に相続放棄が認められる場合があります。

(2)家庭裁判所での手続きが必要

相続放棄をするには、相続放棄申述書等の必要書類を、家庭裁判所に提出する必要があります。

相続人間で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」や、合意書・念書などの作成をしても、相続放棄をしたことにはなりませんので注意しましょう。

なお、遺産分割協議で、自身の取り分を「0」とする内容の合意をすること自体は可能です(相続分の放棄)。

しかしながら、遺産分割協議では、借金などの消極財産の帰属を相続人間で取り決めたとしても、その内容を債権者に主張(対抗)することができません。

積極財産も消極財産も放棄したい場合には、家庭裁判所で手続きを行う「相続放棄」をする必要があるということを覚えておきましょう。

(3)被相続人の生前に相続放棄はできない

「どうせ相続をするつもりがないので、親などの親族が死亡する前に、予め相続放棄をしておきたい」と考える方もいらっしゃいますが、被相続人の生前に相続放棄をすることは法律上認められていません。

被相続人の生前に、相続させる人や財産を指定しておきたい場合には、遺言書や遺留分の放棄などを利用する方法が考えられます。

(4)遺産に手をつけると相続放棄ができなくなる可能性あり

相続放棄をする前に遺産に手をつけてしまうと、相続財産の「処分」(民法921条1号)に該当し、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。

相続財産の処分とは、遺産を使用・売却・譲渡・廃棄したりしてしまう行為のことです。すでに相続放棄が完了した人も、上記のような行為をすると、受理された相続放棄の効果が否定されてしまうことがあります。

例えば、次のような行為は相続財産の処分に該当する可能性があります。

- 遺産に含まれる土地や建物を売却する

- 遺産に含まれる建物を取り壊す

- 被相続人の預金を解約する

- 被相続人の株を売却する

- 被相続人が経営していた会社の株主権を行使する

- 被相続人が有していた債権について取り立て行為をする

- 被相続人が有していた過払金返還請求権を行使する

- 水道光熱費・携帯電話代・未払い賃料・入院費用など、被相続人が負っていた債務について相続財産から弁済する

- 経済的価値のある物品の形見分け(遺産を誰かにあげる、もらう行為)

- 被相続人が住んでいた家の賃貸借契約を解約する

- 被相続人が住んでいた家の敷金を受領する

- 遺産分割協議を行う

相続財産の処分に該当する行為をしてしまうと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまいます(法定単純承認)。

「単純承認」とは、「通常通り故人の債権債務を全て相続します」と認めることです。つまり、故人が負っていた借金や損害賠償債務なども全て相続して引き継ぐことになってしまいます。

3. 「限定承認」という手段も検討を

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐことをいいます。

相続財産をプラスの財産(預貯金や不動産等)とマイナスの財産(借金やローン等)に分けた上で、プラスの財産からマイナスの財産の支払いを行うようなイメージです。

限定承認は、相続人としての地位を維持する点で「相続放棄」とは異なります。また、相続人が経済的に損をすることがないように設計されている点で「単純承認」とは異なります。

もし、プラスの相続財産とマイナスの財産の価値を比較して、プラスの財産の方が金額が多いのであれば、支払い後にもプラスの財産が余ることになるので、相続人にとって利益となります。

マイナスの財産の方が多い場合でも、相続人が経済的に損をすることはありません。なぜなら、プラスの財産の範囲でマイナスの財産の支払いを行えば足りるからです。

一般的に、限定承認は下記のようなケースで利用されています。

- 相続財産がどのくらいあるのかよくわからない場合

- 手放したくない特定の財産がある場合

- 故人の事業を継いでいきたい意思があり、相続財産の範囲内で借金を引き継いでも良いと判断した場合 など

【専門家からのアドバイス】

一見便利そうに見える「限定承認」ですが、共同相続人全員の同意が必要である上、手続き自体がとても複雑で難しいというデメリットがあります。限定承認の利用件数が相続放棄と比べて極端に少ないのも、これらが原因となっているからでしょう。

もちろん、限定承認を利用すべきケースも存在しますが、リスクや労力なども総合的に考慮した上で「限定承認が最も適切な方法です。」といえるような案件は少ないように思います。

4. よくある質問【専門家が回答】

Q. 相続放棄のメリットは?

A. 相続放棄の最大のメリットは、被相続人の債務を引き継がなくて良くなる点です。相続財産のうち負債の方が多いケースでは、この強力なメリットを活かすべきでしょう。

なお、相続放棄は次のようなケースでよく利用されています。

- 親の借金が多い

- 相続手続きに関わりたくない

- いらない不動産(空き家・山林・田畑・農地等)がある

- 特定の相続人に遺産を集中させたい

相続放棄のメリットについては、下記の記事でも解説しています。メリットとデメリットを適切に比較したうえで相続放棄をするか判断しましょう。

Q. 相続放棄ができない・認められない事例は?

A. 相続放棄ができない・認められない典型例は、次のようなケースです。

- 相続放棄ができる期限が過ぎてしまった場合

- 相続放棄をする前に遺産を処分してしまった場合

- 提出書類の不備

- 照会書への未回答

- 生前の相続放棄

- 遺産の一部の相続放棄

相続放棄をしたくてもできないケースについては、下記の記事で詳しく解説しています。

Q. 相続放棄の手続きは弁護士に依頼すべき?

A. 相続放棄の手続きは自分で行うこともできます。実際に、自分で手続きを進める方も少なくありません。一方で、次のような方は弁護士への依頼を検討してみても良いでしょう。

- 相続放棄に失敗するリスクを最小限にしたい

- 相続放棄のやり方がよくわならない

- 相続放棄に時間や労力を費やすのが嫌だ

- 手続きの方法を調べるのも含めて面倒臭い

なお、弁護士に依頼した場合、1件あたり5万円〜10万円程度の費用が発生します。

Q. 相続放棄に強い弁護士はどうやって探す?

A. 相続に関する案件を取り扱っている法律事務所であれば、相続放棄の手続きも安心して任せられるでしょう。相続に関する案件を取り扱っているかどうかは、各事務所のホームページなどで確認してください。

なお、当サイト「相続放棄ナビ」では、相続放棄の手続きを安心して任せられる法律事務所を掲載しています。詳しくは「相続放棄を扱う弁護士に依頼する」をご覧ください。

Q. 相続放棄をしても借金や負債を回避できないことはある?

A. 相続放棄をしたい人自身が負っている債務については、相続放棄をしても責任を回避することはできません。例えば、次のようなケースでは、相続放棄をしても債務を免れることはできないでしょう。

- 被相続人が負っている債務について、相続放棄をしたい人が保証人・連帯保証人となっている場合

- 被相続人と相続放棄をしたい人が「共同不法行為者」として損害賠償債務を負っている場合

- 責任無能力者である被相続人の行為について、相続放棄をしたい人が監督義務者等の責任を負っている場合